東京と縁もゆかりもない人であっても

「玉川上水」という名前は聞いたことがあるだろう。

玉川上水は、

人口が増え続ける江戸に飲み水を供給するため、

1653年に玉川兄弟によって作られた。

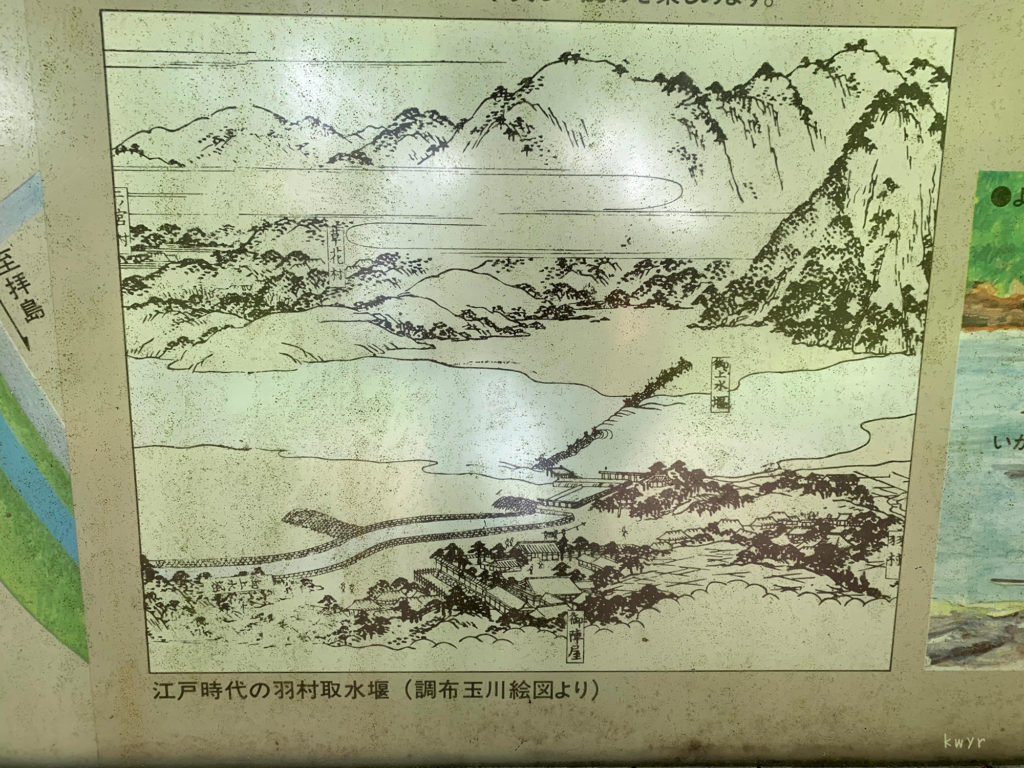

羽村取水堰で多摩川から取水し、

武蔵野台地を流れて四谷大木戸まで全長43km。

本企画「玉川上水を歩く」では、

この43kmを四谷から羽村まで遡って歩いてみた。

→ 玉川上水を歩く Index

1日目は2019年2月18日。四谷大木戸を出発し、

玉川上水暗渠の上の緑道を笹塚まで歩いた。

2日目の2019年3月20日は、前回の終点、

新宿区笹塚「南ドンドン橋」を出発。

杉並区久我山の「岩崎橋」まで。

3日目の2019年3月24日は、

岩崎橋を出発、三鷹駅前の三鷹橋まで。

4日目の2019年3月31日は、

三鷹駅を出発、桜を見ながら小金井橋まで。

5日目の2019年4月6日は、

小金井橋を出発、小平市鷹の台駅近くの鷹の橋まで。

6日目の2019年4月21日は、

鷹の橋を出発、立川市武蔵砂川駅近くの見影橋まで歩いた。

7日目の2019年5月3日は、

見影橋を出発、拝島駅駅前の平和橋まで歩いた。

8日目の2019年5月5日は、

平和橋を出発、玉川上水の起点である

羽村取水口まで歩いた。

この記事では、

8日目、福生市加美交差点の宮本橋から

新東京百景のひとつ、新堀橋までの写真を載せた。

・新東京百景 – Wikipedia

宮本橋を渡って、玉川上水の南側の道を歩く。

道沿いに広々とした墓地が広がっていた。

地図には福生墓苑と記され、

墓地の南側には長徳寺という寺がある。

墓地の横を通り過ぎると、

玉川上水は南北方向に流れを変え側道の両側に緑が広がった。

宮本橋から200mほど歩いたところに次の橋が架かっていた。

加美上水橋(かみじょうすいばし)

見るからに趣向が凝らされた可愛らしい橋だが、

もともとは貨物線の線路用に架けられた橋だったのだそうだ。

加美上水橋の歴史

「加美上水橋の歴史」の碑

昭和二年二月、大正天皇の陵墓造営に必要な多摩川石を運搬するため、福生駅から多摩川の羽村境に至る1.8km間の砂利運搬専用線が敷設され、通称ガードと呼ばれる鉄橋がここ玉川上水にその姿を写すこととなった。

このガードを日に二回電気機関車が四、五輌の貨車を引いて通り、また地域の人々は枕木を渡り利用していた。

昭和三十四年十二月,砂利運搬停止

昭和三十六年三月、線路、架線撤去

昭和三十七年七月、福生町へ売却

その後、鉄板製の歩道橋に改良

平成三年三月、新東京百景にふさわしく欄干等を改良し加美上水橋と命名

最初の砂利運搬専用線は、青梅電気鉄道経営。

昭和19年に国鉄へ買収移管され、砂利運搬も続いた。

貨物線が廃線になったのは昭和37年2月。

貨物線用に玉川上水に架けられた橋「ガード」は

廃線後も人々に利用され続けた。

昭和59年、隣の新堀橋付近の玉川上水風景が

「新東京百景」に選ばれたことがきっかけとなり、

平成2年、福生市が周辺を「玉川上水旧堀跡」と指定。

「多摩川緑地福生加美上水公園」が開園した。

この流れで「ガード」の改装架替の機運が高まり

平成3年、欄干に趣向を凝らした加美上水橋が誕生した。

多摩川緑地福生加美上水公園

加美上水橋の横に公園の入り口があった。

玉川上水の説明看板もあるようだったので、

中を散策してみることにした。

●玉川上水は、羽村から新宿区の四谷大木戸まで約43kmにわたり、多摩川台地を掘り進んで作られた人工の水路です。

加美上水公園の玉川上水説明板

●江戸時代の初期、承応3年(1654)に玉川清右衛門、庄右衛門の兄弟が、いろいろな困難とたたかいながら完成させました。

●江戸の水不足を解消したこの上水は、現在でも都民の水道の一部に利用されています。

●水路の両岸にはたくさんの木が植えられ、美しいグリーンベルトを形作っています。特に取水堰そばの羽村堰下公園は桜の名所として有名です。新堀橋そばの福生加美上水公園には自然林が茂り、花、新緑、紅葉と四季を問わず美しい眺めを楽しめます。

●よく見られる植物(野生樹) えごのき・がまずみ・やまぶき

●よく見られる野鳥 いかるちどり・ささごい・せぐろせきせい・かるがも

多摩川八景とは下記8箇所のことらしい。

- 多摩川の河口

- 多摩川台公園

- 二子玉川兵庫島

- 多摩大橋付近の河原

- 玉川上水

- 秋川渓谷

- 御岳渓谷

- 奥多摩湖

このあたりは「日本野鳥の会」ゆかりの地でもあり、

それを説明する看板もあった。

中西悟堂「野鳥村」構想の地

加美上水公園内の説明板

― 中西悟堂の業績をたずねて ―

一九三四(昭和九)年に「日本野鳥の会」を創設した歌人・詩人で野鳥研究家の中西悟堂は、一九四四(昭和一九)年には福生で暮らし、現在の福生加美上水公園内のこの付近に、日本初の野鳥研究所を兼ねた「野鳥村」の設置構想を持っていました。

残念ながら、第二次世界大戦の戦局の悪化などから構想は『まぼろしの野鳥村』となってしまいましたが、中西悟堂の意思を継承する活動は現在も続いています。

左記の詩は、中西悟堂がこの付近で一九四六(昭和二一)年四月に詠んだものとされ、現在でもオナガがこの付近でもよく見られます。

尾長

冬槻(ケヤキの古木)のうれ(枝の先)を離れて飛ぶ尾長

あとよりあとより次の槻へと

水色のつばさを搏ちつつ尾長らは

こもごもに啼きて多摩川を越ゆ

その翼開きつ閉ぢつ尾長らの

長尾のびやかに広き川越ゆ

このプレートは中西悟堂生誕一二〇年を記念し、中西悟堂協会が有志の寄付をもとに設置しました。

二〇一五(平成二七)年五月

公園内の丘から富士山が見えるとのことで、案内標識を発見。

せっかくなので行ってみることにした。

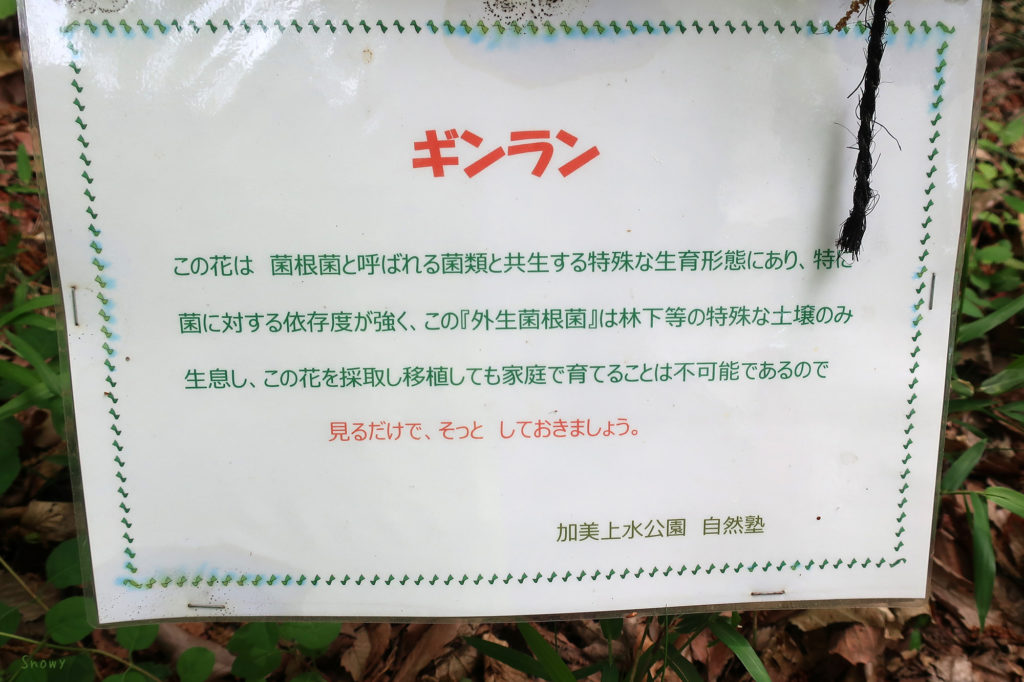

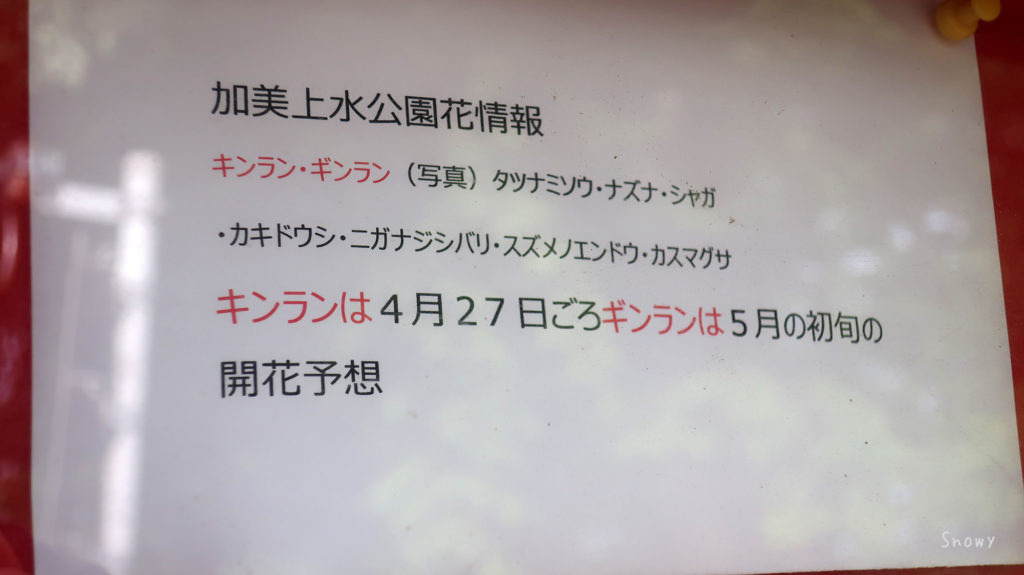

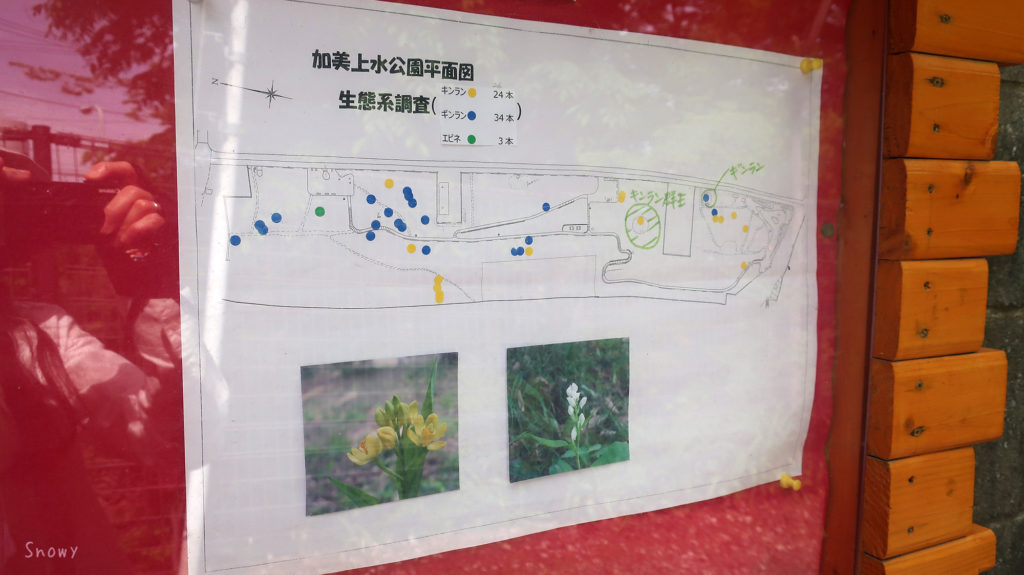

富士山が見える丘を歩いているとギンラン発見!

ギンラン

加美上水公園の看板

この花は 菌根菌と呼ばれる菌類と共生する特殊な生育形態にあり、特に菌に対する依存度が強く、この『外生菌根菌』は林下等の特殊な土壌のみ生息し、この花を採取し移植しても家庭で育てることは不可能であるので

見るだけで、そっと しておきましょう

加美上水公園 自然塾

ここで富士山が見えるらしい。

富士山が見えたら鳴らすための鐘まであったが、

この日は見ることができなかった。

ギンランが咲く丘を下り、

公園を出て玉川上水の畔へ戻った。

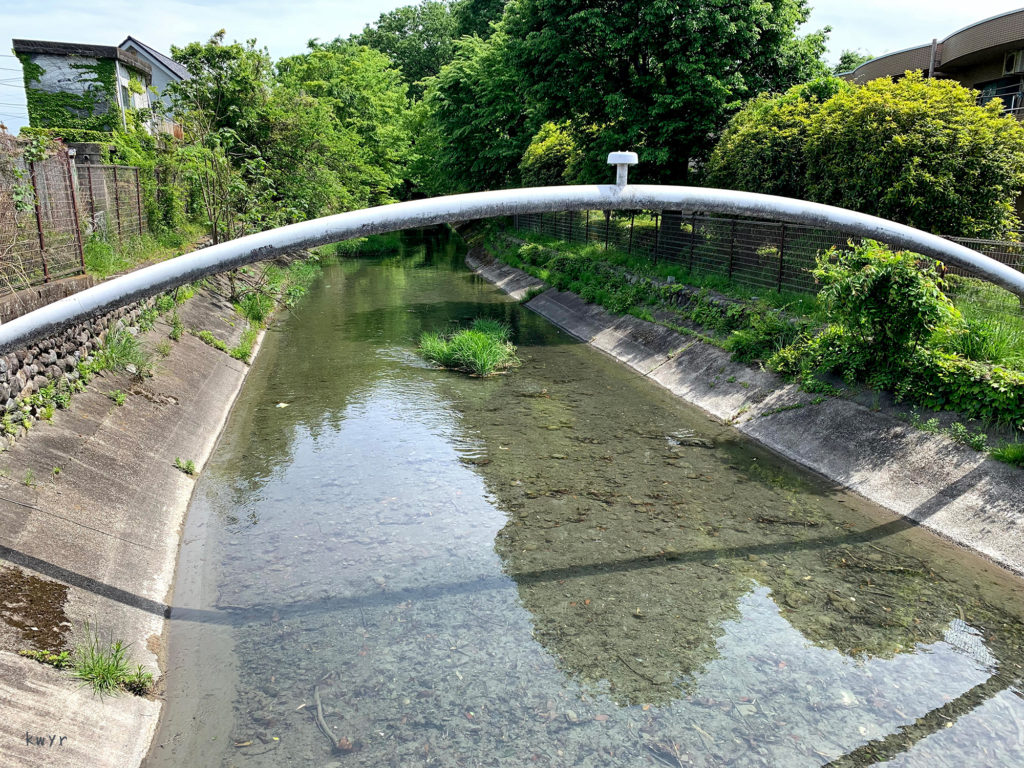

新堀橋(しんぼりはし)

加美上水橋と、その上流に架かる新堀橋の間200mほど、

玉川上水側道の横はずっと福生加美上水公園になっていた。

ここが新東京百景に選ばれた新堀橋。

橋の西には金毘羅大権現の丘があり、

橋の西詰にはビジターセンターがある。

元文5(1740)年の夏、

玉川上水の大規模な堀替え工事が行われた。

この工事で水路は現在と同じになり、

新堀橋はその後に架橋された。

当初は地名から馬喰(ばくろう)橋

あるいは神明橋(しんめい)と呼ばれていたそうだ。

現在の橋は昭和61年竣工。

欄干に趣向が凝らされ、6月には蛍が舞う。

この橋周辺の玉川上水の風景は、

新東京百景に数えられている。

橋の西の階段を上ったところに金比羅大権現,

手前にビジターセンターの掲示板が見えている。