本の概要

怒りの葡萄(上) Kindle版

ジョン・スタインベック (著), 大久保康雄 (翻訳)

ASIN : B0BMLSV2QR(Amazonのページへ )

出版社 : グーテンベルク21 (2022/11/18)

発売日 : 2022/11/18

本の長さ : 453ページ

怒りの葡萄(下) Kindle版

ジョン・スタインベック (著), 大久保康雄 (翻訳)

ASIN : B0BMMH5CB7(Amazonのページへ )

出版社 : グーテンベルク21 (2022/11/18)

発売日 : 2022/11/18

本の長さ : 424ページ

砂嵐の猛威と旱魃、大資本の進出に父祖の土地を追われたオクラホマの小作農ジョード一家は、一片の宣伝ビラの文句に誘われて「緑なす、たわわに果実の実る、職のある」カリフォルニアを目指して長い旅路につく。売れるだけの家財を売り払い、二頭の仔豚を屠って塩漬けとし、中古おんぼろ車を急造トラックに仕立て、一族12人に元説教師をくわえた一行13人は国道66号線をひたすら走る。だが、国道は同じように西へ移住しようとするトラックでいっぱいだった。災厄がつぎつぎと降りかかる。次男トムとおっかあは知恵をしぼり、気力をふりしぼって一家の苦難を支える……カリフォルニアは確かに「緑したたる」場所であった。だが、そこは夢にみた楽園ではなかった。俗語や卑語を駆使し、全体状況をさしはさむテンポのよい構成で、力強くうたいあげた社会小説、家族小説。ピューリッツァー賞を受けた、スタインベックの代表作のこの作品は、20世紀アメリカ文学の金字塔である。

本の概要より

長い時を経ての再読

大久保康雄訳の『怒りの葡萄』はかつて新潮文庫から発売されており,1987年8月にそれ(昭和62年4月10日 三十七刷)を買って読んだ。面白かったとか感銘を受けたとかそういった覚えはなく,ただひたすら鬱々とした旅が続き陰鬱で暗く救われない物語だったという印象のみが辛うじて残っている。

再び読もうと思う日が来るとは思っていなかったが,たまたま放送大学のオーディトリアムで映画『駅馬車』を見て,同じジョン・フォード監督の映画作品に『怒りの葡萄』があることを知り,もう一度本書を読んで,ジョン・フォード監督の映画『怒りの葡萄』も見てみようと思い立ったのだった。

再読してみると,確かに以前とは異なり興味深く読むことができた。以前読んだ時は読むのが苦痛なほど面白くなかったが,今回は続きを楽しみにしながら読んだ。随分な違いだ。

物語は奇数章と偶数章が両輪となって進んで行く。

下巻の最初でようやく一家はカリフォルニアに到着する。

物語は1930年代のアメリカで,たった100年前のことだ。

大恐慌とダストボウルのアメリカ

著者のジョン・スタインベック(1902-1968)はカリフォルニア州生まれ。祖父はドイツ系の移民で多くの農地を所持していた。アメリカ文学の巨人と呼ばれ,1962年にノーベル文学賞を受賞している。

『怒りの葡萄』は1039年に出版されており,37歳くらいの時の作品だ。

ダストボウルとビラが人々を西へ誘う

ダストボウルは環境破壊による人災とされている。

『怒りの葡萄』はダストボウルにより起こった農業の崩壊と約350万人の大規模な人口移動の物語である。主人公のジョード家はオクラホマ州サリソー近郊で三代に渡って農業を営んでいたが,地主に追い立てられ,土地も家も仕事も失う。

あるとき、やつは自分の霊を見つけるために荒野へ出かけたんだそうだ。そして、自分だけの霊なんてものはないということに気がついたんだそうだ。ただ自分は偉大な霊の一部分をもっているだけだってことがわかったんだそうだ。荒野なんてものは、何の役にもたたねえ。なぜって、やつのもってる霊の一かけらは、残りの一かけら一かけらといっしょになり、全体のものとなるんでなけりゃ役にたたねえからというわけだて。

『怒りの葡萄』下巻

ルート66

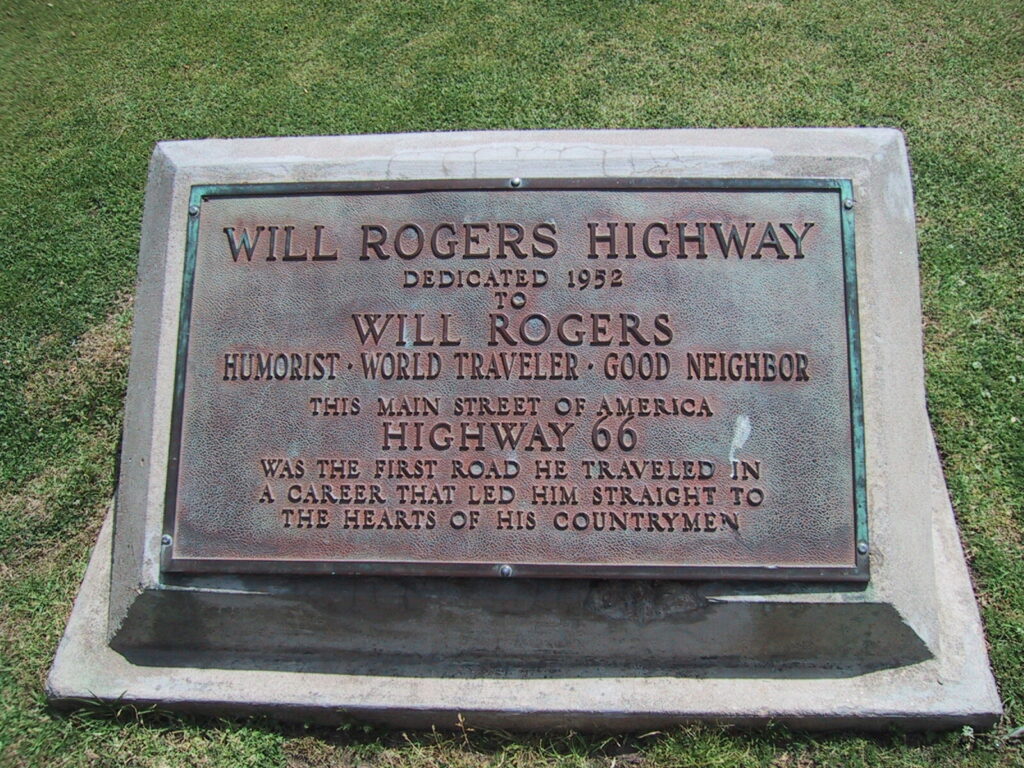

ウィル・ロジャース・ハイウェイの碑 ルート66はイリノイ州シカゴとカリフォルニア州サンタモニカを結ぶ全長3,755km(2,347マイル)の旧国道で,州間高速道路が整ったため役目を終え,1985年に廃線となった。

アメリカの経済発展や移民の希望を象徴するアメリカンドリームの母なる道(マザーロード)として,ルート66は『怒りの葡萄』の他にも多くの小説・映画・名曲の舞台となって登場する。

ドキュメンタリー写真と『怒りの葡萄』

「大恐慌」とか「ダストボウル」で検索すると,必ずと言って良いほどドロセア・ラング(1895-1965)という写真家の”Migrant Mother”(移動農民の母, 1936)という写真を目にする。

ドキュメンタリー写真という分野は1930年代に成立し,ラングは先駆者の一人だった。

スタインベックが『怒りの葡萄』を書き始めた時代はこういった報道写真が成立した時代と重なっており,スタインベックは『怒りの葡萄』を書く前に『ライフ』誌の写真家であるホレス・ブリストル(1908-1997)と共にカリフォルニアへ取材に行っている。この時ブリストルが撮影した移動農民の写真の中に,『怒りの葡萄』の登場人物,トム・ジョード,母親,ローザシャーンのモデルになったとされる人物の写真がある。

登場人物

トム・ジョード 殺人の罪のためマカレスターの刑務所にいたが仮出所。州から出ないことが仮出所の条件だったが,家族と共にカリフォルニアへ発つ。

ジム・ケーシー 元説教師でトムに洗礼を施した。もう自分は説教師ではないと言い,ジョード家と一緒に西へ向かう。トムを助けるために警察に連れ去られる。

ミューリー・グレーブズ 人々が西へ去ったオクラホマに残り農地を徘徊して過ごす男性。

母親 トムの母親。優しく芯が強く,確固とした自分の哲学を持っている勇敢な女性で,移動の日々が苦しくなるにつれ一家の拠り所となっていく。

父親 トムの父親でトムという名前。オクラホマのサリソーの近くで玉蜀黍を作っていたが,農場を追われ仕事を失った。旅に出てからは母親に従うしかなくなった自分をふがいなく思っている。

ジョン伯父 父親の兄。50歳。若い頃,結婚して四ヶ月の妊娠した妻が腹痛を起こし,医者を呼んでくれと言ったのに,食べ過ぎだ痛み止めを飲めと返事し,翌日に彼女が死んでしまったという過去があり,罪の意識に苛まされて飲んだくれている。彼女は急性盲腸だったのだ。トムはジョン伯父のことをケーシーに「世界でいちばんさびしい人間だよ」「だけど伯父はいい百姓だぜ」と語る。

ノア トムの兄でジョード家の長男。出産の時の不手際で知恵遅れのような容姿だが,穏やかな性格で生まれてこの方一度も怒ったことがない。うぬぼれも性欲も持たず,家族の者を好いているが決してそれを表面には出さない。旅の途中で家族から離脱し,一人でコロラド川を下っていく。

ローザシャーン 18歳。トムの妹。コニーと結婚し妊娠している。「シャロンのバラ」と呼ばれる。「シャロンのバラ」は,旧約聖書『雅歌』に由来する。物語中の10章で「ソロモンの「雅歌」からとって娘の名前にしたもの」と説明されている。

コニー・リバース ローザシャーンの夫で19歳。カリフォルニアに着いて最初のキャンプ地に着く頃には逃げ出していなくなる。

アル 16歳。トムの弟。人を殺したことがある兄を尊敬している。常に女の子のことばかり考えているようだが,機械工になってガレージで働きたいという夢を持っている。

ルーシー 12歳。トムの妹。ウィンフィールドの前でだけ元気が良く勇敢な女の子だが,実は臆病。

ウィンフィールド 10歳。トムの弟。ジョード家の末っ子。

じいさま 喧嘩も議論も猥談も好きで,意地悪で残酷で短期で体ぜんたいに楽しみが満ちあふれており,酒があれば飲み過ぎるし,食べ物があれば食べ過ぎ,年がら年中喋りすぎている老人。オクラホマを出る前に卒中で急逝し,その場に葬られる。

ばあさま 亭主に劣らず性悪で逞しく強烈な信心を持ち,肉欲的で野蛮。生きた鶏を振り回して缶詰行商人をぶったたいて追い出したことがある。じいさまが亡くなった後に体調を崩し,カリフォルニアに着く前に他界する。

アイビー・ウィルソン カンザス州から夫婦で西へ向かっており,キャンプで知り合う。じいさまがウィルソン家のテントで亡くなったことを縁に,ジョード家とカリフォルニアに着く直前までの旅を共にする。

セリー・ウィルソン 体が弱く,彼女の体調が原因でジョード家と別れる。おそらくジョード家と別れた後に亡くなったと思われる。

ティモシー・ウォーレス 息子のウィルキーと共に,国営キャンプでの最初の朝,トムに朝食を振る舞いトーマス牧場の仕事を紹介する。

ジム・ローリー ウィードパッチ国営キャンプの管理人。親しみの他には何も見つからないような小男。

リズペス・サンドリー 急進的なキリスト教信者で,ダンスのような不信心な行いをするとお腹の赤ちゃんに悪いことが起こるとローザシャーンを怖がらせる。

エズラ・ヒューストン ウィードパッチ国営キャンプの衛生班の議長。

ウィリー・イートン 国営キャンプの娯楽委員会の議長。筋張ったテキサス男。ダンスの夜の陰謀を見事に阻止する。

アギー・ウェンライト 有蓋貨車キャンプでジョード家の隣人となったウェンライト家の娘で,アルと結婚の約束をする。

各章の概要メモ(20章から下巻)

雨の降らない乾いたオクラホマ。

トラックの運転手とヒッチハイクをしたトム・ジョード。

ハイウェイを歩く亀。調べた結果,この亀は「オルネイト・ボックス・タートル(Terrapene ornata)」の可能性が高そうである。陸生で昆虫や植物を食し,オクラホマやカンザスなど中西部・南部の乾燥した草原に広く生息している。この亀は,文学では「押し返されても諦めず進み続ける庶民の粘り強さ・希望」の象徴として描かれているらしい。

トラックを見送って,土亀と元説教師のジム・ケーシーに出会うトム・ジョード。

トラクターに取って代わられる小作人の農民達。綿花から利益を吸い取ろうとする銀行。銀行は怪物? トラクターと運転手の描写がすごい。人は憎い者を憎悪で語るときここまで一方的に決めつけることができるのだ!

トムが帰った場所には,誰も住んでいないトラクターでジョード家の家だった。ケーシーとトムは,そこで昔なじみの隣人ミューリーに会う。そして見回りをやり過ごし,一緒に兎の肉を食う。

町外れの中古車販売店にて。

早朝の綿花畑をジョン伯父の家に向かって歩くトム・ジョードと説教師のケーシー。

思い出の品々のこと。

家族会議。豚を殺し,持って行けない荷物を焼いて出発。ミューリー・グレーブズが見送りに来る。

人がいなくなった家が自然に帰って行く様子。

逃亡の国道,母なる道(マザー・ロード)国道66号(Highway 66)。アーカンソーからオクラホマ,テキサスをかすめてニューメキシコ州とアリゾナ州の山岳地帯を横切り,コロラドの渓谷に入る。河を一つ超えてカリフォルニアに入る。カリフォルニアの砂漠と山をこえ,やっと果樹園と葡萄園の都市へ辿り着く。

道中のガソリンスタンド。車にぶつかって犬が死んだ。オクラホマの最後のキャンプ地で,今度はじいさまが卒中で死んだ。彼は自分の一部であるオクラホマから出たくなかったのだ。死亡届を出すお金はなく,ケーシーに祈ってもらい穴を掘って埋める。キャンプ地で一緒になったカンザス州から来たウィルソン夫妻と旅を共にすることになる。

怯える西部諸州の大地主たち。トラクターに土地を追われた男たちにとって,トラクターは戦車と殆ど変わりない。人を追い立て脅かし傷つけるのだから。

ハイウェイ66号沿いのハンバーグ・スタンド。

一緒に西へ向かうジョード家とウィルソン夫婦。オクラホマを出てテキサスを横切りニューメキシコの山々。ローザシャーンは西部で家族と離れて暮らす夢を見,ウィルソン夫妻の車は部品が壊れ,母親は家族がバラバラになることを許さない。トムとアルは片目の男がいる中古車屋で部品を手に入れる。ケーシーは地方全体が西へ移動することに危機感を覚える。

西へ向かう家族たちのキャンプの日常風景。夕方から朝まで。集う人々は大きな家族となり礼儀をわきまえてキャンプをする。情報交換を氏,ギターを弾いて歌を歌い,眠る。そして出発する。

ジョード家はカリフォルニア州に入り,川で水浴びをし,カリフォルニアから帰ってきた父子と話す。ノアは家族を離れ川を下っていく。一家は警察に追い立てられ出発。セリーの体調が悪くウィルソン夫妻は出発できずここで別れる。一家は砂漠を越えて渓谷の向こうに美しいカリフォルニアを見るが,同時にばあさんが亡くなったことも知った。

カリフォルニアがメキシコ人から奪われて,百姓から商人に奪われて,農業が大企業となっていった歴史。餓えた30万人もの人々が溢れるカリフォルニアの地主たちは怯えていた。

初めてフーバビルのキャンプにやってきたジョード家。父親は先住者に挨拶しても上手くいかず,母親は子供達にシチューを分けて先住の女性に嫌味を言われる。出ていこうとするケーシーをトムがとめ,アルはフロイドという男と親しくなって北に仕事があると教えてもらう。しかしトムが保安官補と一悶着起し,トムを庇ってケーシーが保安官に連れて行かれてしまう。コニーはローザシャーンを置いて消えてしまい,ここに残るというジョン伯父を無理矢理連れて,一家は焼き討ちに遭うフーバビルから出発する。この時点で,一行のメンバーからじいさん・ばあさん・ノア・コニー・ケーシーがいなくなってしまった。

移民の集団と,移民から生活を守ろうとする集団。

ウィードパッチのキャンプの衛生班の四号へ入れることになる。トムはキャンプで朝食を共にしたティモシー・ウォーレスと息子のウィルキー・ウォーレスと一緒にトーマスの農場で働くことになる。トーマスは内緒で,キャンプの土曜日の晩のダンスで起こることになっている騒動について教えてくれる。ルーシーとウィンフィールは水洗トイレに驚き,母親は男性用の洗面所に入ってしまったりする。父親とジョン伯父とアルはタイヤの調子も悪く,仕事を探せず帰ってくる。

疲れた移民の男たちの娯楽。物語,体験談,かつて見た映画,ハーモニカ,ギター,バイオリン。牧師がそんな彼らの説教をし,雪のように白く洗い清められる。

土曜日のダンス。ダンス場破りを阻止しようとする衛生班の議長エズラ・ヒューストンたち。トムはもう委員になっている。警備を言い付かっているウィリー・イートンはトムに警備を頼む。ダンスで騒ぎを起こす計画は阻止された。

カリフォルニアの春は美しく,農業技術者の献身により果実も野菜もたわわに実るが,収穫する人出を雇う費用がない。価格を下落させるわけにはいかず,盗まれるわけにはいかない。結果,果物は腐り捨てられ,豚は殺される。

ジョード家は仕事を見つけられずウィードパッチを出て北へ向かうことにする。フーバー農場で桃を摘む仕事を得るが不穏な雰囲気。トムはケーシーと再会し,ケーシーが殺されたことで我を忘れ二度目の殺人を犯す。一家はトムを匿い翌日にはフーバー農場を出発。 トムは家族に迷惑をかけないように野良生活をすることにし,ジョード家は綿摘み募集のビラを見かける。

綿袋を1ドルで買って始める綿摘みの仕事。ビラを見て千人が綿花畑に押し寄せる。積み手は袋に土や石を入れ,秤はインチキで化かし合い。冬が来る前に稼ごうと必死になる人々。

川岸の低地に並ぶ有蓋貨車の片隅にジョード家は居場所を見つけ,綿摘みに出かけた。ルーシーがトムのことを他人に話してしまう。家族が人を殺したということが自慢になる世界だ。母親はトムに遠くへ行くよう話し別れを告げる。トムは最後にケーシーから聞いた話を母親に聞かせる。『伝道の書』(4, 9-12) アルとアギー・ウェンライトは結婚することになる。ジョード家とウェンライト家は一緒に綿を摘みに出かけたが,仕事は午前中で終わってしまう。身重のローザシャーンも何が何でも摘みに行くと言って一緒に出かけ,雨に濡れて風邪を引き,父親とジョン伯父とアルは雨の中を薪集めするのだった。

降り止まない雨でテントも車も失い,救済も受けられず,冬期で仕事も得られない人たち。

降り止まない雨の中,ローザシャーンのお産が始まり一家は動くこともできず,父親たちは堤防を築くが,雨の中を苦労して作った堤防は倒れた木によってあっけなく破壊される。ローザシャーンの赤ちゃんは死産で,ジョン伯父が遺体を川に流す。一家は水に浸ろうとしていたキャンプを逃れ,近くの小屋へ避難する。そこには子供と死にかかった父親がいた。ローザシャーンは自分のお乳を父親に飲ませようとする。

リンク