本の概要(青空文庫)

- ASIN : B009B0LYJQ

- 発売日 : 2012/9/13

- ファイルサイズ : 276 KB

- 本の長さ : 12ページ

- Amazonのページへ

- 烏の北斗七星 – Wikipedia

烏の1羽1羽は艦船,鳴き声は大砲。

「美しくまっ黒な砲艦の烏」という表現があり,黒く輝く羽毛を持った烏の姿からそんな例えが生じたのだろうか。

そんな烏たちは,北斗七星を「マジエル様」と呼び,神のようにあがめている。

主人公である烏の大尉(最後は昇進して少佐)は,物語の最後でジョバンニのようにブドリのように,世界の幸せのためならば自分の体など引き裂かれても良いと願う。

一度読んだだけでは理解できず3回ほど繰り返して読んだ。

烏視点の空の描写

冒頭から少々戸惑った。主人公は人間ではなく烏なので,人知の束縛を解いて世界の表現を感じ取らなければならない。夏目漱石の『吾輩は猫である』は猫視点でも最初から特に困らず読めるが,こちらは童話なのに比較にならないほど難解だ。

つめたいいじの悪い雲が、地べたにすれすれに垂れましたので、野はらは雪のあかりだか、日のあかりだか判らないようになりました。

烏の義勇艦隊は、その雲に圧しつけられて、しかたなくちょっとの間、亜鉛(とたん)の板をひろげたような雪の田圃のうえに横にならんで仮泊ということをやりました。 (烏の北斗七星)

地べたすれすれに垂れた雲とは,霧のことであろうと思う。深い霧の中,ただぼんやりと白い世界で烏たちは飛ぶこともできないのだ。

実際に深い霧が垂れ込めた日,烏たちはこうして地べたに貼り付いて過ごすのだろうか?

雲がすっかり消えて、新らしく灼かれた鋼の空に、つめたいつめたい光がみなぎり、小さな星がいくつか連合して爆発をやり、水車の心棒がキイキイ云います。 (烏の北斗七星)

「新らしく灼かれた鋼の空」とは何を意味しているのだろうか。雲が晴れた夜空のことだろうか。「つめたい光」とは? 「星がいくつか連合して爆発をやる」とは? この物語の舞台は冬なので蛍でもないだろう。

水車の心棒の音のことが書かれているが,これは本当に近くに水車があるという意味なのだろうか。寒さで心棒が軋んでいるのだろうか。

結局どの表現も,空のどの現象について書かれているのか私の想像力と知識では断定できなかった。賢治さんの作品では「鋼」で空が表現されていることが多い気がする。

とうとう薄い鋼の空に、ピチリと裂罅がはいって、まっ二つに開き、その裂け目から、あやしい長い腕がたくさんぶら下がって、烏を握んで空の天井の向う側へ持って行こうとします。 (烏の北斗七星)

この部分は実に意味不明に思われた。が,直後に「いや、ちがいました。月が出たのです。」と書かれているので,雲間から漏れて差し込んできた月光のことだと分かった。

月光を烏の視点で眺めると,自分たちを連れ去ろうとする天の腕に見えるらしい。説明されなかったら理解するのは無理だ。

となると,前述の「星がいくつか連合して爆発をやる」も私の想像を超えた普通の現象なのだろう。賢治さん,説明が足りませぬ…。

もう東の空はあたらしく研いだ鋼のような白光です。 (烏の北斗七星)

「鋼=光」だろうか。

これは烏の大尉とその部下たちが,栗の木の山烏をめがけて飛び立った時の空の表現だ。

夜明けの描写が「新しく研いだ鋼のような白光」というのも非常に珍しい。「もう東の空は」と書かれていなければ,とても夜明けの空のことだと思わないだろう。

夜がすっかり明けました。

桃の果汁のような陽の光は、まず山の雪にいっぱいに注ぎ、それからだんだん下に流れて、ついにはそこらいちめん、雪のなかに白百合の花を咲かせました。

ぎらぎらの太陽が、かなしいくらいひかって、東の雪の丘の上に懸かりました。 (烏の北斗七星)

山烏に勝利した大尉たちが杜に帰った時の空と山の表現。

日の出と当時に現れる最初の光線が山の頂や雲を赤く照らし出し,太陽が昇るにつれ赤く照らし出されたエリアが山の裾野の方へ広がってゆく。

その様子を山の上から下の方へ流れて行くピンク色の桃の果汁に例えているのだ。何だかやたらエロチックだ。

そして,太陽が上りきると,ピンク色は消えて陽光は白く輝く。それを白百合の花に例えている。白百合への例えもどことなくエロチックだ。

「桃の果汁」と「白百合」は,この物語の主題が敵味方の争いの他にもう一つ,恋愛があるからだと想像できる。ただの恋愛ではなく,生死に隣接する恋愛であり,複雑な立場の上に脆く存在する恋愛だ。

敵の骸を抱えて凱旋した場面でこのような表現が使われていることには殊更意味を見出したくなってしまう。大尉の無事な帰還を願っていた許嫁の存在が言外に,だがしっかりと示されているようだ。

また,悲しいくらいにギラギラ輝く朝の太陽には,敵の山烏の死という,誇らしさとその裏側に潜む死という無情な現実を感じ取る。

烏の義勇艦隊

「烏の義勇艦隊」とは,烏の1羽1羽が艦船であるらしい。

烏たちは「羽」ではなく「隻」で数えられている。

雪のうえに、仮泊ということをやっている烏の艦隊は、石ころのようです。胡麻つぶのようです。また望遠鏡でよくみると、大きなのや小さなのがあって馬鈴薯のようです。

大きい烏や小さい烏がいる。

艦隊というからには成長で構成されているであろうから,ハシブトガラスとハシボソガラスが混じっているようだ。

大尉の部下は18隻。

戦闘艦隊は32隻。

巡洋艦29隻,砲艦25隻,不明が2隻。

砲艦は「があがあ」と大砲を撃つ。

義勇艦隊は,大尉も砲艦も,ほぼ「があがあ」と濁った声を出すハシボソガラスで編成されているようだ。大尉の許嫁である「一番声の良い砲艦」は「かあお」と濁らない声を出すためハシブトガラスであることがわかる。

しかし「望遠鏡でよくみると、大きなのやちいさなのがあって」と書かれており,艦隊には大尉の許嫁以外にもハシブトガラスが混じっていると思われる。

混在するハシボソとハシブト

美しくまっ黒な砲艦の烏は、そのあいだ中、みんなといっしょに、不動の姿勢をとって列びながら、始終きらきら涙をこぼしました。砲艦長はそれを見ないふりしていました。あしたから、また許嫁といっしょに、演習ができるのです。あんまりうれしいので、たびたび嘴を大きくあけて、まっ赤に日光に透かせましたが、それも砲艦長は横を向いて見逃していました。 (烏の北斗七星)

『烏の北斗七星』のラストのこの部分の意味が非常に分かりにくかった。

「美しくまっ黒な砲艦の烏」とは大尉の許嫁のことだろう。だとしたら彼女が終始こぼしていた涙は大尉が生きて帰ってきたことへの喜びの涙だろうか。彼女の上官である砲艦長は,個人的な感情で涙を流している彼女を見とがめることをせずに見て見ぬふりをしたという意味だろうか。

だが「また許嫁といっしょに演習ができる」の「許嫁」は大尉(昇進して少佐)のことだろうか。嬉しくて嘴を大きくあけているのも彼女だろうか。

「終始きらきら涙をこぼしながら,嬉しさで大きく口をあける」が両方とも彼女のことで,それが同時進行しているというのがピンとこない。

下記のサイト様では,この彼女の涙や烏たちの戦いについて非常に詳細に丁寧に考察されていてたいへん参考になった。

植物から宮沢賢治の『烏の北斗七星』の謎を読み解く(1) – 宮沢賢治と橄欖の森

植物から宮沢賢治の『烏の北斗七星』の謎を読み解く(5) – 宮沢賢治と橄欖の森

こちらのサイト様では,『烏の北斗七星』は,よく言われているように第一次世界大戦やシベリア出兵など日露戦争後の国家間の戦争がイメージされたものではなく,奈良時代に朝廷と蝦夷の間で繰り広げられた三十八年戦争であろうと考察している。論拠が様々提示されているが説得力があり,なるほど『烏の北斗七星』は三十八年戦争を念頭に書かれた童話であろうと思えた。

烏の義勇軍は農耕民(弥生人)の子孫である入植者(朝廷側)で,山烏は東北の狩猟採集民の子孫である蝦夷であるという。

山烏はハシブトガラスで,義勇軍は主にハシボソガラスだがハシブトガラスも混じっている。大尉の許嫁は少数派のハシブトガラスであり,民族的同胞である山烏の死に涙を流し,砲艦長はそれを見ないふりをして許す。だが,彼女は同胞が死んでも大尉が生きて帰ってきたことが嬉しいのだ。

そもそもハシブトガラスは山に生息する烏で,山烏と呼ばれる。この物語の「山烏」もハシブトガラスと考えることは,とても自然だと思える。

宗教的な心

出撃の前の夜,烏の大尉はマジエルの星に祈る。

自分の願いより神の心を重視する祈りは,非常にキリスト教的である。たとえば十字架にかけられる前夜のイエスのゲッセマネの祈りと酷似していると思った。

ああ、明日の戦でわたくしが勝つことがいいのか、山烏がかつのがいいのか、それはわたくしにわかりません、ただあなたのお考えのとおりです、わたくしはわたくしにきまったように力いっぱいたたかいます、みんなみんなあなたのお考えのとおりですとしずかに祈って居りました。 (烏の北斗七星)

父よ、あなたは何でもおできになります。この杯をわたしから取りのけてください。しかし、わたしが願うことではなく、御心に適うことが行われますように。 (新約聖書 マルコによる福音書 14章36節)

ああ、マジエル様、どうか憎むことのできない敵を殺さないでいいように早くこの世界がなりますように、そのためならば、わたくしのからだなどは、何べん引き裂かれてもかまいません。 (烏の北斗七星)

これは大乗仏教の思想が元になっているのだろうか。この心根は,他の宮沢賢治作品の中にも繰り返し出てきているように思う。

どうかこの次には、まことのみんなの幸のために私のからだをおつかいください。 (銀河鉄道の夜)

僕はもう、あのさそりのように、ほんとうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない。 (銀河鉄道の夜)

きっとみんなのほんとうのさいわいをさがしに行く。 (銀河鉄道の夜)

星 — マシリイとマジエル

物語の中には「マシリイ」「マジエル」とう名の星が登場する。

マシリイは水星,烏の大尉たちが神のように崇めるマジエルは北斗七星だ。

マシリイ

- マシリイ:銀の一つ星。水星の英名 Mercury(マーキュリー)をもじったものらしい。

雲はうす黒く、ただ西の山のうえだけ濁った水色の天の淵がのぞいて底光りしています。そこで烏仲間でマシリイと呼ぶ銀の一つ星がひらめきはじめました。 (烏の北斗七星)

夕刻の西空にひときわ明るく輝く一番星ならば,普通はまず宵の明星,金星を思い浮かべるだろうと思う。水星は明るく輝きはするが,非常に低い位置で薄明に埋もれて見えにくいし,最大離角の頃であっても低すぎるため目立たない。

わざわざここで金星ではなく水星を出したことに何か意味がありそうだが,考察しているサイト様など発見することはできなかった。

マーキュリーは,ローマ神話ではメルクリウス,ギリシア神話ではヘルメス。翼の靴を履いて自在に移動する伝令の神であり,商業・発明・盗賊・旅行者の守護神だ。

マジエル

- マジエル:北斗七星。北斗七星を抱くおおぐま座の学名 Ursa Major(ウルサ・マヨール)をもじったものらしい。

マジエル様と呼ぶ烏の北斗七星が、大きく近くなって、その一つの星のなかに生えている青じろい苹果の木さえ、ありありと見えるころ、(烏の北斗七星)

北斗七星信仰

北斗七星を信仰の対象としていることで,まず思い浮かぶのは「妙見さま」だ。

「妙見」は,北極星または北斗七星を神格化した仏教と神道が融合した信仰である。北天の中心で方角を示す北極星が中央アジアの遊牧民に信仰され,仏教や道教と結びつき日本へ流れてきた。烏たちの信仰の対象となっていても受け入れやすい。

苹果の木

「一つの星の中に生えている苹果の木」については,ざっと探したところ言及されているサイト様を発見できなかった。

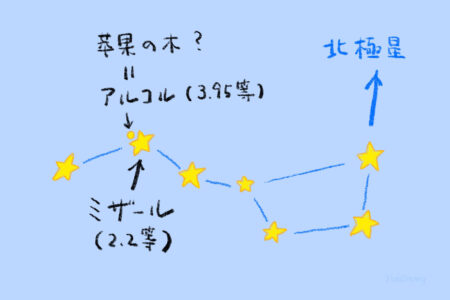

私はこれを,北斗七星の柄杓の柄の部分にあるミザールとアルコルのことではないかと考える。

北斗七星の柄杓の柄の先から2番目の星ミザール(2等星)は有名な肉眼二重星だ。

ミザールのすぐ横にアルコル(4等星)が寄り添っており,この2星が分離して見えるかどうかは古代アラビアで兵役の視力検査に使われたとされている。

義勇軍の烏たちも当然この2星を分離して見ていたであろうし,アルコルを「苹果の木」に見ていたと考えても腑に落ちる。

神様の星に苹果の木が生えていると考えると,益々神秘的で神格に厚みが生じるように思われる。

雑司が谷の北辰妙見大菩薩

豊島区にある北辰妙見大菩薩を訪れた時の写真を載せておく。

仏教と神道が融合した信仰であるため,「大菩薩」でありながら正面に鳥居が立っている。

北辰妙見大菩薩縁起

妙見さまはまたの名を北辰菩薩・尊星王などといい,本来北斗七星を神格化したものであります。妙見さまのご利益は国土を護り,長寿延命をはじめとする除災招福とされ,またその名称の”妙見”から眼病平癒の菩薩として尊崇されています。

そのお姿には童子像のものや国土擁護の威神力を示すための武神像のものもありますが,一般には美しい天女像で,雲または亀に乗り、左手に蓮華を持ち,その蓮華の上には北斗七星が形づくられ、右手では説法印(教えを説く姿を示すもの)を作るもの)、また四臂でそれぞれの手に日輪と月輪・筆と紙を持つお姿などがあります。

この筆と紙は妙見さまが、空の星のように人びとの生活を見おろし、その善悪の生活を記録されているさまを示すものであります。妙見信仰は本来真言宗からはじまりましたが、日蓮宗でもこの信仰は盛んで大阪能勢の妙見さまとその別院の東京墨田区本所の妙見さままたは墨田区柳島の妙見さまなどは有名です。

当堂に安置する尊像は天女像で亀に乗っておられます。亀に乗った妙見さまは池上本門寺妙見堂にお祀りする尊像など数多くみられますが、この亀は北の空を守る玄武神の化身とされています。当堂の尊像が何時建立されたのかは不明ですが昭和五十一年から四年間にわたって行われた鬼子母神堂の大改修の折に発見された棟札によって、この妙見堂が天明八年(一七八八年徳川十一代将軍家斉の時代で鬼子母神堂の本殿建立の一二二年後)であることが明らかになりました。

(北辰妙見大菩薩 説明)

登場烏

- 大尉:若い艦隊長。「があ」と濁った声を出すのでハシボソガラス。物語の最後では,山烏に勝利し少佐に昇進する。

- 大監督:ずいぶんの年寄りで眼が灰色。永い間空で号令したため声がすっかり錆びて悪い人形のようにギイギイと啼く。官舎は杉の木。

- 烏の大尉の許嫁:一番声が良い砲艦。営舎はさいかちの木。「一番声が良い」とされる彼女だけは「かあお」と濁らない声を出すためハシブトガラスだと思われる。

サイカチは賢治作品によく登場する木なので,許嫁の営舎木にされている理由がありそうに思う。サイカチは漢方の材料になったり洗剤として使われたりするマメ科の落葉高木だ。

- 砲艦長:大尉の許嫁の上長。許嫁の涙を見て見ぬふりをする。

- 山烏:大尉たちが属する義勇艦隊の敵。「眼玉が出しゃばって、嘴が細くて、ちょっと見かけは偉そう」。峠の上の栗の木にいるところを大尉に見つけられ襲撃される。

「嘴が細くて」という表現が解せないが,おそらくハシブトガラス。