本の概要(青空文庫)

- ASIN : B009B0LYSC

- 発売日 : 2012/9/13

- ファイルサイズ : 272 KB

- 本の長さ : 12ページ

- Amazonのページへ

- 月夜のでんしんばしら – Wikipedia

- 宮沢賢治 月夜のでんしんばしら(青空文庫)

月夜,恭一という男の子が線路の横を歩いていた時の物語。

恭一は電信柱の列が行進するのを見かけ,電信柱たちを制御する電気総長に出会う。彼らの進軍は汽車が来ない時にひっそりと行われる。

幻想的で不思議な物語で,線路や電信柱の風景は『シグナルとシグナレス』とも繋がっていくように思える。1924年に出版された童話集『イーハトヴ童話 注文の多い料理店』に収録された9作品の一つ。

以下,理解できなかったところを中心に考察しておく。引用は青空文庫から。

窓から棒を出した汽車

ある晩、恭一はぞうりをはいて、すたすた鉄道線路の横の平らなところをあるいて居りました。

たしかにこれは罰金です。おまけにもし汽車がきて、窓から長い棒などが出ていたら、一ぺんになぐり殺されてしまったでしょう。

ところがその晩は、線路見まわりの工夫もこず、窓から棒の出た汽車にもあいませんでした。

物語の冒頭部分だ。

恭一は本来立ち入り禁止の線路のすぐ横を歩いているようだ。夜に何のために歩いていたのか不明だが,九日の月が明るく照らす夜なので,そんなに遅い時間帯ではなかったようだ。

ともかく線路の横を歩くのは違法行為で危険な行為だったようだ。見つかったら罰金ものらしいから。

しかしこの夜は,見回りの人も棒の出た汽車も来ない静かな夜だった。月明かりの下の静寂さが際立っていた。

そこまではよくわかるが,「窓から棒の出た汽車」とは?

この書き方だと,窓から棒の出た汽車が通る機会は意外と頻繁にあるもののようだ。しかも線路脇にいる人を殴り殺せるほど長い。普通の客車ではなく,おそらくは保線作業や点検をするための車両のことだろう。

では,そういう作業車両は窓から棒を突き出してどんな作業を行っていたのだろうか?

・電線・送電設備:架線のたるみ・碍子の異常・電線のたるみ等を棒や器具で確認

・信号・分岐器:信号レバーや分岐器(ポイント)を棒で操作

当時汽車の窓から突き出していたかどうかは分からないが,高所にある碍子に触れて劣化を確認するための絶縁棒というものがあり,これは現在でも使われているようだ。

お城のように見える駅

恭一はすたすたあるいて、もう向うに停車場

のあかりがきれいに見えるとこまできました。ぽつんとしたまっ赤なあかりや、硫黄

のほのおのようにぼうとした紫

いろのあかりやらで、眼

をほそくしてみると、まるで大きなお城があるようにおもわれるのでした。

「まっ赤」と「ぼうとした紫いろ」の2種類のあかりは何を指しているのだろうか。

この「赤」と「紫」については加島篤氏による下記URLの論文に詳しい考察がなされていた。

童話「月夜のでんしんばしら」の工学的考察 加島 篤

(北九州工業高等専門学校研究報告第44号(2011年1月))

加島氏によると,「赤」は場内信号機の停止信号,「紫」は転轍機(ポイント)の定位を示す淡紫色の灯りであるとのことだ。遠方からの確認が必要な信号機の灯は指向性が高いのに対し,その必要がない転轍機の灯は拡散して「ぼう」と見えることまで考察されている。

非常に納得がいく説明だと思う。

ところで,硫黄の炎色反応は一般的に「青」と表現されるようだ。

画像検索をすると少し紫色っぽい青なのかもしれない。硫黄を燃焼させると有毒な二酸化硫黄が発生するため学校の炎色反応の実験で用いられる可能性は非常に低く,実際に見る機会はそうそうないと思われる。

紫色の炎色反応といえばまず「カリウム」が思い浮かぶのではと考えるが,賢治さんは何故硫黄にしたのだろうか。硫黄を選んだ理由があるのだろうか。単にカリウムより硫黄が好みだったのだろうか。

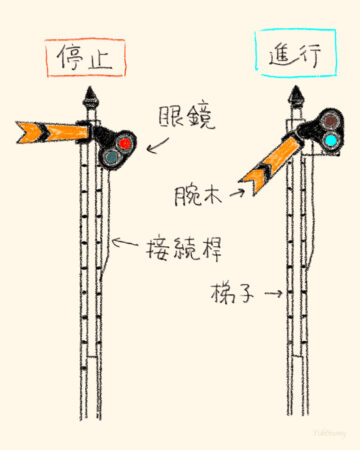

シグナルばしら

とつぜん、右手のシグナルばしらが、がたんとからだをゆすぶって、上の白い横木を斜めに下の方へぶらさげました。これはべつだん不思議でもなんでもありません。

この「シグナルばしら」は『シグナルとシグナレス』と同じ機械式の腕木式信号機で,昼間は腕木の動き,夜はランプの色付きレンズを切り替える信号機だ。

この物語は夜なので,腕木ではなく色付きレンズを通した光で信号を送っていたのではないか?という疑問が生じた。が,腕木の位置と色レンズは一体型の機械式だった。

ゆえに夜であっても腕木が動き,連動して正しい色のレンズが光を通したのだ。

「横木が斜めに下がった」ということは,信号は「進行(青)」ということ。

恭一は行く手に駅を見ているので,この信号機はおそらく駅の構内に入る直前にある場内信号機であろう。「進行」ということは,次の汽車に「この先の駅へ入っても良い」と告げているはず。

だが,ここで動き出したのは電信柱たちだった。

つまりシグナルがさがったというだけのことです。一晩に十四回もあることなのです。

上記の加島氏の考察によると,「一晩に十四回」でこの線路が東北本線であることがわかるそうだ。

一つの腕木式信号機が14回作動するには同方向の列車が14回通過せねばならず,夜間にそれほどの数の列車が通るのは東北本線であろうとのこと。

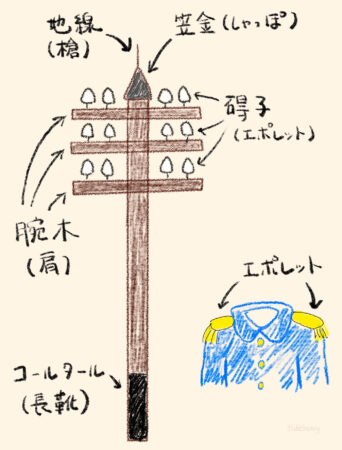

電信柱の構造

さっきから線路の左がわで、ぐゎあん、ぐゎあんとうなっていたでんしんばしらの列が大威張

りで一ぺんに北のほうへ歩きだしました。みんな六

つの瀬戸

もののエボレットを飾

り、てっぺんにはりがねの槍

をつけた亜鉛

のしゃっぽをかぶって、片脚

でひょいひょいやって行くのです。

「もうつかれてあるけない。あしさきが腐

り出したんだ。長靴

のタールもなにももうめちゃくちゃになってるんだ。」

シグナルが下がり,青信号の合図と共に,電信柱たちは一斉に北へ向かって歩き始めた。

物語では線路が何線なのかも恭一がどちらの方角へ向かっているかも書かれていないが,電信柱の進軍方角だけは「北」と明記されている。

電信柱の構造物に独特の名前がつけられているが,当時の電信柱に詳しくない身の上としては少々戸惑う。

図に描いてみることにした。

「童話「月夜のでんしんばしら」の工学的考察」様の解説を参考に構造物について上から順にメモしておく。

- 針金の槍:地線(ground wire)。雷撃を大地へ逃がすための亜鉛メッキの鉄線。

- 亜鉛のシャッポ:笠金(電柱笠)。亜鉛メッキの鋼板でできた笠で,雨水による木柱の腐蝕を防いでいる。「しゃっぽ」は帽子の方言で,正しく帽子の役割を担っている。

「しゃっぽ」は南山形の方言だが,「シャッポを脱ぐ」という慣用句があるため,比較的標準語でも認識されていると思う。

- 6つの瀬戸物のエポレット:碍子。長石磁器で作られており,電線と電柱の間に絶縁を確保し,電線から電柱へ電気が漏れるのを防いでいる。電力を安全かつ安定的に供給するための必須部品だ。

エポレットはフランス語の肩章(épaulette)で,軍服の装飾の一つ。「電信柱の軍隊」に相応しい装飾品ということになる。

- 片脚:電柱は1本柱なので片脚。

- 長靴のタール:木柱はそのままでは8年程度で腐朽する。防腐剤を木柱に注入する方法が開発されたが,それ以前は木柱を根焼きし地表付近までコールタールを塗っていた。防腐技術が確立する以前の,根元から腐る電柱に悩まされた技術者たちの叫びを電柱が代弁しているようだ。

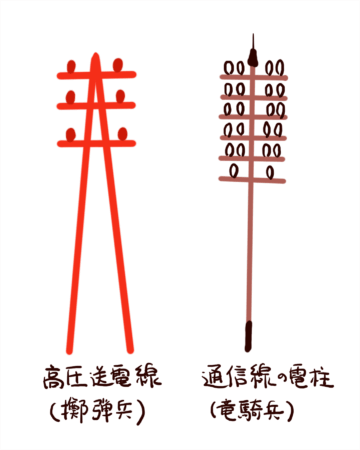

電信柱の種類:工兵・竜騎兵・てき弾兵

二本うで木の工兵隊

六本うで木の竜騎兵

電信柱の軍隊は兵科に分かれた規律ある軍隊だった。

だが兵科の知識も電柱の知識も持っていないため物語を読んでもピンとこない。どういった兵がどういった柱として登場しているか,加島氏の『童話「月夜のでんしんばしら」の工学的考察』を参考にまとめておく。

工兵

工兵:陸軍で戦闘支援をする技術兵科で,築城・架橋・鉄道敷設・爆破・測量などを担当する。歩兵・砲兵・騎兵に並ぶ四大兵科の一つ。

電信柱の工兵:二本うで木。六つの瀬戸物のエポレットを飾り,天辺に針金の槍をつけた亜鉛のしゃっぽをかぶっている。低圧の電線路で碍子は白色。

信号機や駅舎に電力を送る配電線の電柱で,電気設備の維持を担っている。このため兵站整備を任務とする工兵に例えられている。

竜騎兵

竜騎兵:近世ヨーロッパの兵科の一つで,火器で武装した騎兵。

六本うで木の二十二の瀬戸もののエボレットをつけたでんしんばしらの列が、やはりいっしょに軍歌をうたって進んで行きます。

電信柱の竜騎兵:六本腕木で二十二の瀬戸物のエボレット。低圧の電線路で碍子は白色。碍子の数の多さ(電線の数多さ)から鉄道通信線の電柱と考えられる。

通信して情報を伝える役目を負う電柱なので,情報収集を行って攻撃や偵察を任務とする竜騎兵に例えられている。

擲弾兵

擲弾兵:近世ヨーロッパの歩兵連隊で,擲弾(手榴弾)の投擲を任務とする兵士。重い擲弾を遠くへ投擲するため精神的肉体的に優れた兵士が選ばれ,歩兵の精鋭部隊とされていた。

ところが愕

ろいたことは、六本うで木のまた向うに、三本うで木のまっ赤なエボレットをつけた兵隊があるいていることです。

電信柱の擲弾兵:三本腕木のまっ赤なエボレット。赤い碍子は高圧送電線。

高圧送電の強烈なイメージが擲弾と重なり擲弾兵に例えられている。

また,線路脇の配電線(工兵)や通信線(竜騎兵)は鉄道省管理だが,高圧送電線は電力会社管理なので,異なる軍歌を歌っている。

電信柱の数と距離

「ドッテテドッテテ、ドッテテド、

タールを塗れるなが靴の

歩はばは三百六十尺。」

「360尺=109.091m」である。

歩幅についても「童話「月夜のでんしんばしら」の工学的考察」様で明快に考察されており参考になった。「歩はば」は歩行の1周期を表す複歩の幅(径間の2倍)と考えられる。

英米の鉄道電信線路の径間は60ヤード(54.9m)が標準で,日本もそれに準拠していたと考えれば,54.9×2=109.8。ほぼ360尺となる。

いちれつ一万五千人

はりがねかたくむすびたり

径間の平均を50mとして計算する。

50m×15000本=750000m=750km

大正4年(1915年)の東北本線(上野ー青森)は735.3kmだそうで,これに東京ー上野の3.6kmを加えると 738.9kmだ。

15000本の電信柱は,東京ー青森の電信柱の列だと分かる。

「360尺」も「15000本」もきちんと意味がある数字であり,この短い童話は細部の細部まで作り込まれた世界なのだ。

『月夜のでんしんばしら』を含む『注文の多い料理店』という童話集について,「『注文の多い料理店』新刊案内」で下記のように説明されている。

この童話集の一列は実に作者の心象スケッチの一部である。

(略)

これらは決して偽でも架空でも窃盗でもない。

多少の再度の内省と分析とはあっても、たしかにこの通りその時心象の中に現はれたものである。故にそれは、どんなに馬鹿げてゐても、難解でも必ず心の深部に於て万人の共通である。

架空ではないのだ。

賢治さんは月夜の電信柱の行進を見て彼らの軍歌を聞いたのかもしれない。

疲れる恭一のこと

恭一は九日の月が照らす線路の脇を歩いていただけだった。

ところがシグナルの合図とともに電信柱の行進という変てこな事態が発生した。電信柱は工兵や竜騎兵や擲弾兵になって,軍歌を歌いながら北へ向かって進んでいく。しかも「大威張り」なのだ。

でんしんばしらの列が大威張

りで一ぺんに北のほうへ歩きだしました。

それだけでも十分に圧倒される光景である。

その上,通り過ぎて行く電信柱たちは何故か恭一を意識し威嚇し続ける。

そしていかにも恭一をばかにしたように、じろじろ横めでみて通りすぎます。

でんしんばしらはもうみんな、非常なご機嫌

です。恭一の前に来ると、わざと肩をそびやかしたり、横めでわらったりして過ぎるのでした。

どんどんどんどんやって行き、恭一は見ているのさえ少しつかれてぼんやりなりました。

でんしんばしらは、まるで川の水のように、次から次とやって来ます。みんな恭一のことを見て行くのですけれども、恭一はもう頭が痛くなってだまって下を見ていました。

このような非現実的な光景が次々と過ぎていくのを目の当たりにし,しかも威嚇され続けたら,どれほど精神的に消耗し疲れるだろうか。

精神攻撃を受けて疲れていく恭一は,さながら次々と生み出される新技術によって加速して変わり続ける社会に翻弄されて疲れる現代人のようではないか?!

列車の赤い火

そのとき、線路の遠くに、小さな赤い二つの火が見えました。

「小さな二つの火」は機関車の前面についている標識灯のことらしい。

加島氏の『童話「月夜のでんしんばしら」の工学的考察』によると,赤い標識灯は「単線区間を走行する臨時列車の前部標識灯」と解釈できるとのこと。

賢治さんがこの物語の舞台にしたであろう1909年~1920年(明治42年~大正9年)の東北本線は単線で,その頃の鉄道信号規程では下記のように決められていたそうだ。

・単線区間は「赤」(対向列車に停止を示す)・複線区間は「緑」

・通常列車は「緩衝梁の右側に一個」・臨時列車は「緩衝梁の両側に各一個」

ゆえに2つの赤い燈を点灯した列車は,単線区間の臨時列車と断定できるのだ。

電気総長

電気総長は「せいの低い顔の黄いろなじいさん」で,「まるでぼろぼろの鼠いろの外套を着て」号令をかけながら線路の横を歩いてくる。

じいさんに見つめられた電信柱たちは「木のように堅くなって」「足をしゃちほこばらせ」脇目も振らず歩いて行く。どう見ても電信柱たちの親分的存在で偉そうだ。

じいさんは恭一に見られていたことを知ると「仕方ない。ともだちになろう」と握手を求めるが,握手で恭一を感電させ「わしとも少し強く握手すればまあ黒焦げだね」と威嚇する。

可愛そうな恭一はすっかり怯え,流石に気の毒に思ったじいさんは,自らを「電気総長」だと名乗り,少しばかり打ち解けた様子で電線にまつわる外国の物語を恭一に話して聞かせる。

「有名なはなしをおまえは知ってるだろう。そら、むすこが、エングランド、ロンドンにいて、おやじがスコットランド、カルクシャイヤにいた。むすこがおやじに電報をかけた、おれはちゃんと手帳へ書いておいたがね、」

「カルクシャイヤ」がスコットランドのどこなのか調べてみたが,架空の地名である可能性が高そうだ。だが,具体的な場所はこの逸話では二の次であろう。

ロンドンにいた息子がスコットランドに住む父親に「Send my boots, instantly」と電報を打ったが,父親は電信柱の針金に長靴をぶら下げたというのだ。電気のことを理解していなかった父親は,電線が長靴を運んでくれると勘違いしていたのだ。

また別の逸話では,「灯を消してこい」と上官に言われた新兵が,電燈に息を吹きかけて消そうとしたという。つまり,新兵はランプの火を消すように電燈を消そうとしたのだ。

似たような話として,電気会社では毎月どれほどの油を使うのだろうと人々が話していたことも語られている。

電気総長が語る新しい技術に戸惑う人たちの話は,電信柱の行進を見て疲れを感じていた恭一に通じるものがある。

『童話「月夜のでんしんばしら」の工学的考察』様によると,電気総長は発電機の擬人化と考えられるとのことだ。

電気総長は,最後は車内灯が消えている客車の下へ飛び込んで消えるが,これについても解説されている。機関車に牽引された客車は架線から電力を得ることができないため,床下に発電機と蓄電器が仕込まれていた。総長はこの発電機に身を転じ客車に灯りを灯したのである。

電気総長が指揮する電信柱の軍隊が北を目指していたのは,北の地の先端まで電気を通そうとする当時の時代の流れであると思われた。

九日の月

『『注文の多い料理店』広告文』に『月夜のでんしんばしら』についてはこのように書かれている。

うろこぐもと鉛色の月光、九月のイーハトヴの鉄道線路の内想です。

作中に季節を限定する言葉はないが,この一文より物語の舞台が9月であるとわかる。

現在の太陽暦が採用されたのは明治5年(※)なので,『月夜のでんしんばしら』が掲載された童話集『注文の多い料理店』が発行された1924年(大正13年)は,現在と同じ暦が使われていた。故に,宮沢賢治が言う「九月」は現在の9月と同じ季節のことである。

※ 明治改暦:明治5年(1872年)12月3日を明治6年(1873年)1月1日とした。

九日の月は,半月より大きく満月より小さい。

九日の月は九夜月(くやづき)と呼ばれ,新月から数えて9日目。上弦の月齢が7〜8なので,左の図のように上弦より少し大きめの月となる。

月の出や南中時刻は季節や場所によって少しずつ異なるが,秋の岩手県では,九日月の動きは下記のようになる。

月の出:14時頃

南中:19時頃

月の入り:0時半頃

作中の下記の表現から,月は比較的高い位置にあって線路を照らしている印象を受ける。舞台は南中前後,宵の早い時間帯,19時前後のことであろう。

月がうろこ雲からぱっと出て、あたりはにわかに明るくなりました。

三日月や上弦,満月のように天文に興味がない人でもすぐに思い付くような月齢ではなく「九日の月」にしたことには何か理由があるのだろうか?

賢治さんに詳しくないので考察はできないが,具体的な月齢が書かれているため,日暮れが早くなった秋の夜の早い時間帯で,恭一という少年が一人で歩いていることにもそれほど違和感を感じずに読める。

また,上弦を過ぎた明るい月であるため,月明かりが鱗雲を突き抜けて見えていること,雲から出た月が明るく辺りを照らしたことにも納得がいく。

うろこぐもはみんな、もう月のひかりがはらわたの底までもしみとおってよろよろするというふうでした。

月が雲から出て来ると,電信柱たちは非常なご機嫌となった。

また,電気総長は月や雲の具合を確認していた。

そしてシグナルが上がると同時に月は雲に隠れ,行進も終わる。

この物語が含まれる童話集『注文の多い料理店』の序文に下記のように書かれている。

これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、虹

や月あかりからもらってきたのです。

『月夜のでんしんばしら』は,「鉄道線路で月からもらってきた」物語なのだ。月が雲を通して,或いは雲から顔を出して見ていた秋の夜の鉄道線路に起こったひとときの風景を,賢治さんが月からもらって書いたのだ。

月光が醸し出す幻想的なイメージが,時代を貫く新しい科学技術と見事に調和している。

何度読んでも発見がある魅力的な童話だと思う。