本の概要(青空文庫)

宝石学を専門とする楢ノ木大学士が,貝の火兄弟商会の支配人の依頼でグリーンランドの成金が求めている上等の蛋白石(オパール)を探しに出かける。出かけた先で3晩野宿をし,不思議な夢を見る。

地学的エッセンスがぎゅっと詰め込まれた物語で,それゆえ地学的な知識に興味や関心が全くない人には面白さが理解しにくいのではないかと思う。

「石っこ賢さん」と呼ばれた賢治さんの鉱物や地質に関する豊富な知識が自在に取り込まれている上,それらの名称は現代一般的に使われているものとは異なる和名だったり,英名をもじった愛称だったりするから,理解のために要求されるレベルは高い。

地学愛好者なら,じっくり読み解けば面白い内容だと思う。

楢ノ木大学士 仕事を請ける

冒頭で,貝の火兄弟(けんてい)商会の赤鼻の支配人がやってきて,上等の蛋白石を探して欲しいと大学士に依頼する。楢ノ木大学士は仕事を受けて上野から出発する。

貝の火

宮沢賢治の初期の作品に正に『貝の火』というタイトルの童話があるが,「貝の火」とは蛋白石(オパール)のことである。鶏卵の白身に似ていることから蛋白石と呼ばれる。

また,オパールは角度によって多色の色彩を放つ遊色効果を有し,その妖艶な輝きは貝殻に光を当てると見られる虹色の輝きにも通じている。「貝の火」という異名はこの遊色効果から来ているのだろう。特にメキシコの山岳地帯で産出する「ファイアオパール / Fire Opal」は正に炎のような輝きらしい。

「貝の火兄弟商会」はオパールの取引を専門とする会社だろうか。

雲母

大学士の家の天井には雲母紙が張ってある。

雲母紙(きららがみ)は,紙面に雲母を塗って筆の走りをよくしたり,雲母で装飾を施したりした紙のこと。現代の家でも襖などによく雲母が張られている。

流紋玻璃

蛋白石のいいのなら、流紋玻璃を探せばいい。(楢ノ木大学士の野宿)

流紋玻璃とは流紋岩のこと。流紋岩を探せばオパールが見つかるだろうと大学士は言っているのだ。

流紋岩は石英や長石を主成分とし,黒雲母や角閃石を含む火成岩。マグマが地表付近で急冷し固まったもので,マグマの流動による流れ模様が見られることが多く,流紋岩という名前がついた。

流紋岩からオパールが見つかるかというと,メキシコ産のカンテラ・オパール(母岩つきオパール)がその例らしい。

カンテラ・オパールは流紋岩質の母岩に埋め込まれているオパールで,カンテラ(cantera)はスペイン語で採石場を意味し,メキシコでは柔らかい火山岩(多くは流紋岩)を指す言葉になるとのことだ。

野宿第一夜

野宿の1日目は4月20日。

楢ノ木大学士は蛋白石を探しに岩手県まで行ったらしい。葛丸川の西岸の河原を上ったところで野宿をする。葛丸川は,奥羽山脈を水源として花巻市を流れている渓流だ。

岩頸の講義

石の上に寝転がると黒く立つ岩頸の山々が見え,楢ノ木大学士は思わず空に向かって岩頸の講義を始める。楢ノ木大学士の岩頸の講義は名文だ。ここまで愛と情熱に溢れて語られた岩頸の解説は他に存在しないのではないだろうか。

各所で引用されている箇所だが,ここでも引用しておこう。

「諸君、手っ取り早く云

ふならば、岩頸といふのは、地殻から一寸

頸

を出した太い岩石の棒である。その頸がすなはち一つの山である。えゝ。一つの山である。ふん。どうしてそんな変なものができたといふなら、そいつは蓋

し簡単だ。えゝ、こゝに一つの火山がある。熔岩

を流す。その熔岩は地殻の深いところから太い棒になってのぼって来る。火山がだんだん衰へて、その腹の中まで冷えてしまふ。熔岩の棒もかたまってしまふ。それから火山は永い間に空気や水のために、だんだん崩れる。たうとう削られてへらされて、しまひには上の方がすっかり無くなって、前のかたまった熔岩の棒だけが、やっと残るといふあんばいだ。この棒は大抵頸だけを出して、一つの山になってゐる。それが岩頸だ。ははあ、面白いぞ、つまりそのこれは夢の中のもやだ、もや、もや、もや、もや。そこでそのつまり、鼠

いろの岩頸だがな、その鼠いろの岩頸が、きちんと並んで、お互に顔を見合せたり、ひとりで空うそぶいたりしてゐるのは、大変おもしろい。ふふん。」

(楢ノ木大学士の野宿)

ラクシャン兄弟

向こうの黒い四つの峯は、

四人兄弟の岩頸で、

だんだん地面からせり上がって来た。

(略)

ははあ、こいつらはラクシャンの四人兄弟だな。

(楢ノ木大学士の野宿)

楢ノ木大学士が「ラクシャンの四人兄弟」と名付けた山は,賢治さんが愛した南昌山およびこれと合わせて「志波三山」と呼ばれる東根山・箱ヶ森・赤林山ではないだろうか。

花巻市にある葛丸川から紫波町(しわちょう)や矢巾町(やはばちょう)にあるこれらの山々が直接見える可能性はかなり低そうだ。しかし夢の中ならあり得るだろう。

賢治童話は「心象スケッチ」であり,賢治さんが心で見たり感じたりしたものを書き留めたのだと考えれば,もしかしたら,共感覚を持っていそうな彼が実際に見聞きしたことかもしれないと思えたりもする。

一番右が第一子,右から二番目が第二子,次が第三子,一番左が第四子。彼らのお父さんは九つの氷河を持ってきたという。

ラクシャン四兄弟ではないかと私が想像する山々の,実際の高さは下記の通りだ。

- 東根山(あずまねさん) 927.9m

山頂は鮮新世の花崗閃緑斑岩で構成される岩頸。

- 箱ヶ森(はこがもり) 865.5m

山頂は鮮新世の安山岩で構成される岩頸。

- 赤林山(あかばやしやま) 855m

山頂は鮮新世の安山岩で構成される岩頸。

- 南昌山(なんしょうざん) 848m

山頂付近は鮮新世の石英斑岩で構成される岩頸。

ラクシャンの名前の由来は?

気になるのは「ラクシャン」という名前だ。

だが,Web検索したりAIに尋ねたりして言及を発見できたのは下記サイト様だけ。このサイト様ではラクシャンは「インドの民話によくでてくる大女のこと」と書かれている。

「楢ノ木大学士の野宿」と地学(その二)|sgk

「ラクシャン」で調べても分からなかったが,古代インド神話の叙事詩でヒンドゥ教の聖典の一つでもある『ラーマーヤナ』に,「タタカ(Tatakā)」という巨大な女性が登場することがわかった。彼女は「ヤクシャ族(Yaksha)」の王女でありながら悪魔に変わり,森に住んで旅人を襲った。

この「ヤクシャ」は「ラクシャン」と語感が似ている気がする。関係があるのかもしれない。

「ヤクシャ(Yakṣa)」は,そもそもインド神話や仏教,ジャイナ教に登場する自然精霊らしい。守護神であり,時には邪悪な存在としても描かれる。

性別があり,女性が「ヤクシー(Yakṣī)」。「ヤクシー」は、豊穣や美しさと結びつけられ,地域によっては恐ろしい存在として扱われる。

また,ヒンドゥーの富・繁栄・幸福・美の女神である「ラクシュミー(Lakṣmī)」も「ラクシャン」と語感が似ており,ヒントになっているのかもしれない。

ヒームカ

「ヒームカ」は,ラクシャン兄弟の第四子が好きな女の子の山だ。

近くに「ヒームカのおっかさん」もいる。

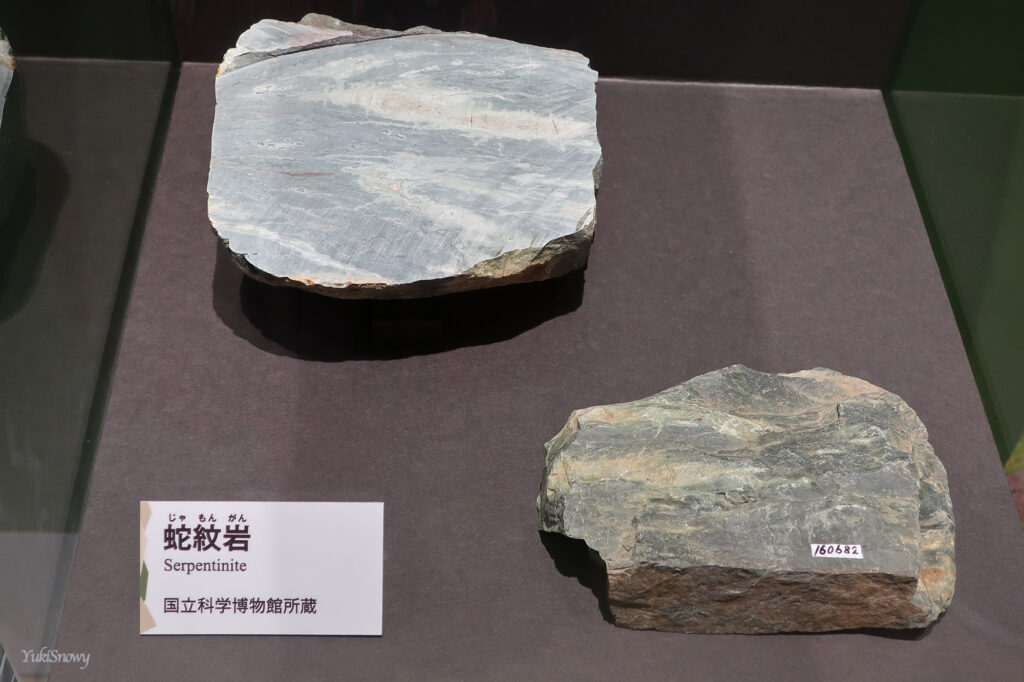

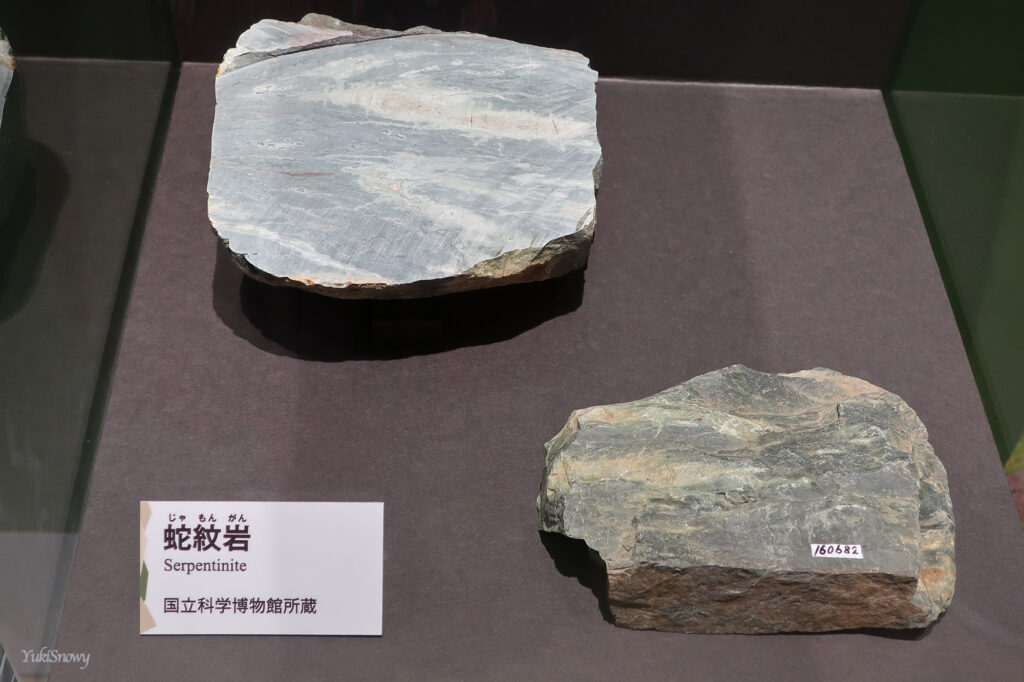

ヒームカは,まばゆく新しく碧い蛇紋岩の着物を着ている。

蛇紋岩は地下深部でカンラン岩に水が加わって変化した変成岩。色は緑色で,含水鉱物であるため風化しやすく脆い。

蛇紋岩(国立科学博物館所蔵)

蛇紋岩(国立科学博物館所蔵)

かんらん岩(国立科学博物館所蔵)

かんらん岩(国立科学博物館所蔵)

ラクシャン兄弟にとって火から生まれた山は血統が良いらしく,第一子は水が加わってできたヒームカのことを「青ざめた水の中で生まれた」と評し,第三子は「ヒームカさんは血統はいいのですよ。火から生まれたのですよ。立派なカンランガンですよ」と弁護する。

だが第一子は,ヒームカのことを「地面まで騰って来る途中で、もう疲れてやめてしまったんだ。今こそ地殻ののろのろのぼりや風や空気のおかげで、おれたちと肩をならべているが、元来おれたちとはまるで生まれ付きがちがうんだ。」とあくまでこき下ろす。

ラクシャン兄弟は岩頸なので,自らの力でしっかり地面まで出てきたマグマなのだ。

そして,火山の本分は,いざというときには地殻の底の物質をとってきて,引き裂いて地面の外へ飛び散らすことにあるのだと思っているのだ。

Wikipediaの「イーハトーブ」によると,ヒームカの元ネタは姫神山が定説だが,姫神山は蛇紋岩ではなく花崗岩なので疑問視もされているらしい。

イーハトーブ – Wikipedia

野宿第二夜

楢ノ木大学士は平らな熊出街道を歩いて辿り着いた石切り場の小屋で休むことにする。

熊出街道がどの道なのかは判らない。石切り場につくと楢ノ木大学士は「ここも角閃花崗岩」とつぶやく。蛋白石が眠る流紋岩ではなかったのでがっかりしているのだろう。

角閃花崗岩は,花崗岩中に黒色の角閃石が含まれた岩石だ。

花崗岩は地下深くでマグマがゆっくり固まってできる深成岩だが,流紋岩は地表地殻でマグマが急激に固まってできる火山岩である。楢ノ木大学士が探す流紋岩とは成り立ちが根本的に異なるのだ。

楢ノ木大学士が小屋の中で焚き火をして暖まり,藁の上に横になってうとうとしていると頭の下あたりで言い合う声が聞こえてきた。

彼らは十万二千年昔のことや,千五百万年昔のことで言い争っている。実に記憶の良い奴らだった。

登場鉱物

楢ノ木大学士の夢の中に登場するのは擬人化された鉱物達だ。

しかし読者に与えられた情報は,その会話が聞こえてくるのが大学士の「頭の下あたり」であるということだけ。一度読んだだけでは意味不明すぎる。

そもそも岩石の中の鉱物たちが互いに話をしているという発想自体が荒唐無稽で予想外過ぎるため,よほどの石マニアでない限りすぐさまピンと来るのは難しく,鉱物の特性を存分に発揮させた会話内容も把握しづらいと思う。

誰がどの鉱物で名前の由来は何であるか「楢ノ木大学士の野宿 – Wikipedia」をはじめとして各所解説サイト様で解説されている。

夢の中の登場人物たちは全員,楢ノ木大学士の近くにあった御影石(花崗岩)に含まれている鉱物たちだ。花崗岩はこれらの鉱物が地下深くでゆっくり固まって出来上がる。花崗岩として完成するまでの間には,鉱物たちのストーリーがあるのだ。

以下,登場鉱物たちの概略をまとめておく。

暗い色の鉱物

- ホンブレン 普通角閃石,ホルンブレンド(hornblende)。火成岩(花崗岩)や変成岩に含まれる角閃石で,黒色または暗緑色。カルシウム・マグネシウム・鉄のケイ酸塩を含む。

ここでは楢ノ木大学士に最初に特定された鉱物。

- バイオタ 黒雲母,バイオタイト(biotite)。火成岩(花崗岩・安山岩)や変成岩(片麻岩)に含まれる鉄分が多い雲母。

窮屈だとホンブレンに文句を言う。やがてお腹が痛くて泣き出す。

- ジッコ 磁鉄鉱(じてっこう/magnetite)。鉄の酸化物(Fe3O4)。火成岩や変成岩に普通に含まれる造岩鉱物。花崗岩にはごく少量,1%以下〜数%程度含まれる。

ここでは最初に生まれ,バイオタに場所を空けてあげたりした。

明るい色の鉱物

- オーソクレ 正長石,オーソクレース(orthoclase)。長石族のケイ酸塩鉱物で,火成岩や変成岩に普通に含まれる造岩鉱物。化学組成はKAlSi3O8。正長石は双晶(2つの結晶が結合して1つに見える状態)を形成しやすい。

ここでは,角閃石と黒雲母の仲裁に入る双子。

- プラジョ 斜長石,プラジオクレース(plagioclase)。長石族のケイ酸塩鉱物の固溶体。曹長石(Na主成分)〜灰長石(Ca主成分)の間で連続的に変わって固溶体系列を形成する。地殻の主要な構成成分。

ここでは医者。楢ノ木大学士は青白いから医者なのだろうと推測する。

- クォーツ 石英(quartz)。二酸化ケイ素 (SiO2) が結晶化した鉱物。六角柱状の綺麗な結晶となることが多い。無色透明なものは水晶と呼ばれ,古くは玻璃(はり)とも呼ばれた。火成岩の中では他の鉱物の結晶ができた後で隙間に成長するため,六角柱の結晶にはなれず塊状になり,これを石英と呼ぶ。肉眼で確認できる大きさで六角柱状の自形結晶のものは不透明であっても水晶と呼ぶ。地殻を構成する一般的な鉱物で,長石に次いでよく見られ,火成岩・変成岩・堆積岩のいずれにも含まれる。

その他

- コングロメレート 礫岩(れきがん/ conglomerate)。砕屑岩(さいせつがん)の1種。 礫が続成作用により固結してできた岩石。 多くは堆積岩として形成される。昔,この鉱物達が入っている御影石(花崗岩)と会話したことがある。太陽や空の色を話してくれた。

ボーエンの反応系列

花崗岩の中の鉱物は,ゆっくりとマグマが冷えていく中で,ボーエンの反応系列に従って温度に応じて順番に結晶化する。

- 1000〜800℃で磁鉄鉱が結晶化。鉄は高温でも安定して固まれる。

- 900〜700℃で黒っぽい鉱物,まず角閃石が,次に黒雲母が結晶化。

- 700〜600℃で斜長石(Naが多いものから)が結晶化し,次に正長石が結晶化。

- 最後に,マグマの中で最も溶けにくい石英が結晶化。

「ボーエンの反応系列」は,ノーマン・ボーエンによって1928年に提案された,マグマの冷却と結晶作用によって火成岩が生成される過程を表す概念である。

『楢ノ木大学士の野宿』は宮沢賢治が亡くなった翌年の1934年に発表されており,最初の原稿が書き始められたのはボーエンの反応系列が世に出る以前(1922年頃?)だったようだ。

鉱物たちの会話を読む限り,賢治さんはボーエンの反応系列を知っていたとしか思えない。「ボーエンの反応系列」を知って感動し,この第二夜の着想を得たのではないかと思える。

とはいえ当時は,今のように簡単に最新の研究成果にアクセスできる時代ではなかった。賢治さんにこの学説を知る機会があったとは考えにくい。だが彼は丸善で洋書を注文し読んでいたらしい。取り寄せるなどして学説を知る機会を得たのだろうか。

このような疑問は,おそらく宮沢賢治研究者の方がとっくに調査し明らかになっていそうなものだが,どうなのだろう。

風化という鉱物の病

バイオタが腹痛で気絶し,医者のプラジョが診察に来る。

「風邪を引く=風化」であると楢ノ木大学士は推測する。風化を鉱物の病とするところが成る程と思わされ面白い。

バイオタは第十八劈開予備面が痛いと訴え,プラジョは「大地の底にいた頃からの慢性緑泥病で大分軟化しており回復の見込みは無い」と診断する。緑泥石は,変成岩や火成岩の変質産物として見られる緑色のケイ酸塩鉱物。そして病名は初期の蛭石病で,命は一万年持たないという。

蛭石は,バーミキュライト(Vermiculite)の別名で黒雲母が風化したもの。多量の水を含んでおり,熱を加えるとヒルが伸びるように膨張するためこの名がついた。園芸用土として用いられる。

医者のプラジョとオーソクレもカオリン病に罹っていた。

カオリンはカオリナイトを主成分とする,長石を含む岩石の風化によってできた白色の粘土鉱物で,陶磁器の材料になる。

同じ長石族の正長石と斜長石は,風化して同じ鉱物へ変化するのだ。

ホンブレンについては,「ホンブレンもバイオタと同病」と医者のプラジョが言っているが,ホルンブレンド(普通角閃石)は風化しても蛭石にはならない。「同病」と言っているのは緑泥病(緑泥石)のことだろう。

普通角閃石は,風化によって緑泥石やカオリン等の粘土鉱物など様々な形態に変化する。

クォーツはクウショウ中の瓦斯(ガス)で風化する。

この「クウショウ」という用語が分からず困ったが,下記サイト様にて「空晶」と言う言葉を発見した。

「空晶」で検索しても得られる情報は少なく,一般的な用語ではなさそうだ。

空晶とは,岩石や鉱物の内部に空洞(晶洞)が形成され,その空洞中に鉱物や結晶が充填される現象とのこと。石英が空洞で結晶化すると,特に美しい六角柱状になることがあるらしい。

『楢ノ木大学士の野宿』における

クォーツさんもお気の毒ですがクウショウ中の瓦斯が病因です

硬い石英であっても長い時間をかければ空晶のガスの影響を受けますよということだろうか。長い時間をかければ,どんな石でも風化していくのだ。

野道 山道: 岩石分類の 補足:岩石の変質

野宿第三夜

立派な蛋白石を見つけ出せない楢ノ木大学士は,夕方になって,頁岩(けつがん)の波に洗われる人のいない海岸を歩いていた。崖の脚に波で削られた小さな洞穴を発見し,そこを野宿の場所に決める。

夢の中の楢ノ木大学士は,何のために旅をしていたのだったか忘れ果て,博物館の依頼で白亜紀の大きな爬虫類骨格を探していたのだったと思い込む。

幸いここは白亜紀の頁岩だ。博士は1mばかりの足跡を見つけて追いかける。そして熟した苹果のような酷く赤い太陽を見て怪訝に思ったりしているうちに,生きた雷竜に出くわしてしまう。

海岸

楢ノ木大学士がやってきた「頁岩の波に洗われる海岸」はどこだろうか。

『銀河鉄道の夜』のカムパネルラは幾人かの人物の合成イメージで作られたと言われているように,モデルになった実在の場所があったわけではなく,いくつかの場所のイメージを合成して作り出された場所である可能性が高そうだと思う。

候補1:追波湾

第一夜が葛丸川なので,葛丸川が北上川に合流し太平洋に注ぐ石巻市の追波湾(おっぱわん)が候補の一つとして考えられそうだ。このあたりには頁岩を含む堆積岩類が分布している。

また,産業技術総合研究所の地質調査にてジュラ紀・白亜紀の地層が分布していることも確認されているようだ。

候補2:イギリス海岸

だが,宮沢賢治で海岸とくれば,まず思い浮かぶのはイギリス海岸だろう。

イギリス海岸とは岩手県花巻市小舟渡の北上川西岸のことで,まさに『イギリス海岸』という名の宮沢賢治の著作に「猿ヶ石川の、北上川への落合から、少し下流の西岸」と書かれている。

「イギリス海岸」の名は宮沢賢治がつけた愛称だ。実際には「海岸」ではなく「河岸」である。「いかにも海岸の風をした川の岸です」と『イギリス海岸』に書かれている。

イギリスのドーバー海峡に面した第三紀の泥岩層が露出する風景を連想させることから,賢治さんはこういう渾名をつけたとのことだ。

宮沢賢治 イギリス海岸(青空文庫)

イギリス海岸の地層は第四紀更新世前期で,約150万年前から190万年前。

宮沢賢治はここを何度も訪れた。『銀河鉄道の夜』に登場する「プリオシン海岸」のモデルにもなっている。そして,賢治さんはここで「ハナイズミモリウシ」の足跡の化石と「オオバタクルミ」の化石を発見し,どちらの化石も『銀河鉄道の夜』に登場している。

ハナイズミモリウシ 全身骨格(岩手県立博物館所蔵)

ハナイズミモリウシ 全身骨格(岩手県立博物館所蔵)

時代:更新世後期

オオバタグルミ(内果皮)(国立科学博物館所蔵)

オオバタグルミ(内果皮)(国立科学博物館所蔵)

出土地:東京都八王子市

地層:更新世前期(約200万年前)

イギリス海岸は新生代の第四紀,ごく新しい地層であり,恐竜の化石が出る中生代とは一致しないが,「足跡の化石」というキーワードが『楢ノ木大学士の野宿』と一致する。

イギリス海岸

イギリス海岸

心象タイムスリップ

第一夜のラクシャン兄弟の会話も如何にも賢治さんが心の中で実際に見聞きした会話のように思えたが,気がつくと中生代の恐竜の世界にいたのも賢治さんの心象体験のように感じた。

下記サイト様にて,1922年の心象スケッチ『春の修羅』と『楢ノ木大学士の野宿』について,「実際の夢体験に基づくものなのかどうかは定かではない」と言及されていた。

自閉スペクトラム症の特徴の一つとされるタイムスリップ現象,賢治も体験したか – 宮沢賢治と橄欖の森

賢治さんの白亜紀体験が,夢だったのか現実の何かの機会の心象なのかはわからない。

しかし,「白亜の真っ暗な森」「爬虫」「地質時代の林の底」などというキーワードは,そのまま楢ノ木大学士の「中生代に来てしまったのか。中生代がこっちの方へやって来たのか。」という言葉と繋がっているように思える。

少なくとも私にはそのように感じられ,ライムスリップにSF以上のリアリティを覚えたのだった。

いま日を横ぎる黒雲は

侏羅や白堊のまつくらな森林のなか

爬虫がけはしく歯を鳴らして飛ぶ

その氾濫の水けむりからのぼつたのだ

たれも見てゐないその地質時代の林の底を

水は濁つてどんどんながれた

いまこそおれはさびしくない

たつたひとりで生きて行く

(『春と修羅』 小岩井農場 パート四)

一体これはどうしたのだ。中生代に来てしまったのか。中生代がこっちの方へやって来たのか。ああ、どっちでもおんなじことだ。とにかくあすこに雷竜

が居て、こっちさへ見ればかけて来る。

(『楢ノ木大学士の野宿』 野宿第三夜)

雷竜

雷竜は,現代で言うアパトサウルス(学名:Apatosaurus)のこと。

中生代ジュラ紀後期(約1億5200万 〜 約1億5000万年前)の北米大陸に棲息していたディプロドクス科の大型草食性恐竜だ。しかしブロントサウルスの異名があり,日本では長らくブロントサウルス=雷竜とされていた。この経緯を鑑みると,この物語に登場する雷竜はブロントサウルスのことであると考えて良さそうだ。

「アパトサウルス」と「ブロントサウルス」は別属であるという研究発表は,賢治さんの時代から遙かな時を経た2015年のことである。

どちらにしろ,雷竜は草食性。

体は大きいが,長く薄い首と小さな頭は植物食に適応したものだ。楢ノ木大学士を見つけたところで襲ってくることはなかったのでは?

また,物語の中で楢ノ木大学士が白亜紀の地層にいるのが不思議に思える。ブロントサウルスにしろアパトサウルスにしろジュラ紀の恐竜なのに?

賢治さんの時代は雷竜が生息したのは白亜紀だと思われていたのだろうか?

調べてみたところ,下記の論文に詳細に書かれていた。この論文によると,日本では1918〜1950年にかけて,雷竜などを産出した北アメリカのモリソン層は白亜紀だとされていたらしい。やはり,賢治さんの時代,雷竜は白亜紀の地層ということで辻褄が合う。

化石 107, 21-26, 2020

楢ノ木大学士はどうして白亜紀の海岸で雷竜と出会ったのか――明治期後期

~昭和期前半の日本における地史学的新情報受容の一事例――

佐野晋一 富山大学学術研究部都市デザイン学系

本当にあった恐竜化石

宮沢賢治さんが逝って45年後,岩手県は日本初の恐竜化石が見つかった県となった。

1978年(昭和53年)に岩泉町(いわいずみちょう)茂師(もし)海岸の,前期白亜紀に形成された宮古層群田野畑層で大型の恐竜化石が発見され,モシリュウと名付けられたのだ。

賢治さんの頃には知られていなかったが,岩手県の海岸には本当に白亜紀の恐竜の化石,しかも雷竜を彷彿とさせる大型の草食恐竜の化石が眠っていたのだ。

勝手ながら運命の糸ようなものを感じてしまう。

気の毒な赤鼻の支配人

東京に帰った楢ノ木大学士のところへ「貝の火兄弟紹介」の赤鼻の支配人がやって来る。

すべての宝石はみな僕をしたってあつまって来る

貴蛋白石(プレシアスオーパル)の素晴らしい蛋白石が飛びついてきて離れなかったなどと言いつつ,楢ノ木大学士が出したのは下等な玻璃蛋白石だった。そして大学士は逆ギレして旅費を突き返し,赤鼻の支配人を追い返す。

「先生困ります。あんまりです。」

何度も「あんまりです」と言う赤鼻の支配人に私はいたく同情した。本当に「あんまり」ではないか。旅費を返せば良いという問題ではないだろう。酷く難儀をしても上等な蛋白石が採れなかったのに,貴蛋白石がざらざら飛びついてきたなんて嘘を言わなくても良いではないか。

物語がいきなり破綻してしまったような残念な気持ちになった。

この作品は宮沢賢治が亡くなった後で出版されているものだ。

宮沢賢治の作品のことを,賢治さん自身は「mental sketch」(心象スケッチ)と呼んでおり,中でも『春と修羅』序文・『青い槍の葉』・『原体剣舞連』・『銀河鉄道の夜』の4作品は「mental sketch modified」と書かれている。「modified」の意味については様々な議論があるらしいが,『宮沢賢治論』の著者である恩田逸夫氏が主張する「再構成された」「修整された」という意味であるとするならば,「modified」がついていないこの作品などはまだ再構成されていない心象スケッチそのままなのだとも考えられるのではないだろうか。

例えば『銀河鉄道の夜』は第4次稿まであることが知られている。このように何度も推敲と修整を重ねていくのが賢治流作品の育て方だとすれば,この作品はまだまだ道半ばの段階だったのかもしれない。

第一夜の岩頸兄弟や第二夜の花崗岩中の鉱物の成り立ちと風化が主題になった物語は,類い希な地質学を主題とする科学に基づいた物語だと思う。それだけに急失速したように感じるエンディングに納得し難い気持ちになった。

賢治さんの心象スケッチそのままを味わうのも良い。でも,この作品が育てられ「modified」になっていたらどんな結末になったのだろうかと思う。賢治さんにこの作品を育てる時間が無かったことを,とても残念に思った。

ぱらのま 8 (楽園コミックス)の感想

ぱらのま 8 (楽園コミックス)の感想 やまなしの感想

やまなしの感想 人間が生きているってこういうことかしら?の感想

人間が生きているってこういうことかしら?の感想 月夜のでんしんばしら

月夜のでんしんばしら 『注文の多い料理店』広告文の感想

『注文の多い料理店』広告文の感想 『注文の多い料理店』序の感想

『注文の多い料理店』序の感想 狼森と笊森、盗森の感想

狼森と笊森、盗森の感想 おじ転生~悪役令嬢の加齢なる生活~(1) (サンデーうぇぶりコミックス)の感想

おじ転生~悪役令嬢の加齢なる生活~(1) (サンデーうぇぶりコミックス)の感想 おじ転生~悪役令嬢の加齢なる生活~(2) (サンデーうぇぶりコミックス)の感想

おじ転生~悪役令嬢の加齢なる生活~(2) (サンデーうぇぶりコミックス)の感想 機動戦士ガンダム デイアフタートゥモロー -カイ・シデンのメモリーより-(1) (角川コミックス・エース)の感想

機動戦士ガンダム デイアフタートゥモロー -カイ・シデンのメモリーより-(1) (角川コミックス・エース)の感想 機動戦士ガンダム デイアフタートゥモロー -カイ・シデンのメモリーより-(2) (角川コミックス・エース)の感想

機動戦士ガンダム デイアフタートゥモロー -カイ・シデンのメモリーより-(2) (角川コミックス・エース)の感想 ヨコハマ買い出し紀行 1 (アフタヌーンKC)の感想

ヨコハマ買い出し紀行 1 (アフタヌーンKC)の感想 ヨコハマ買い出し紀行 2 (アフタヌーンKC)の感想

ヨコハマ買い出し紀行 2 (アフタヌーンKC)の感想 ヨコハマ買い出し紀行 3 (アフタヌーンKC)の感想

ヨコハマ買い出し紀行 3 (アフタヌーンKC)の感想 ヨコハマ買い出し紀行 4 (アフタヌーンKC)の感想

ヨコハマ買い出し紀行 4 (アフタヌーンKC)の感想